L’engagement britannique d’établir un « foyer national juif » en Palestine est célébré et condamné à l’approche d’un anniversaire qui sème la discorde.

Dans la soirée du jeudi 2 novembre, en un lieu élégant mais encore non révélé du centre de Londres, Theresa May s’attablera pour un dîner festif avec le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, et 150 autres invités de marque soigneusement sélectionnés. Ils vont célébrer la promesse historique, faite il y aura un siècle ce jour-là, que le gouvernement britannique « emploiera tous ses efforts » pour faciliter la création d’un foyer juif en Palestine. La sécurité pour cet évènement sera rigoureuse et les manifestants seront tenus à l’écart. Ce n’est pas un anniversaire ordinaire.

L’engagement de 1917 – connu de la postérité comme la déclaration Balfour – a eu des conséquences fatidiques pour le Moyen-Orient et pour le monde. Il a ouvert la voie à la naissance d’Israël en 1948, et à la défaite et la dispersion à long terme des Palestiniens – c’est pourquoi son centenaire le mois prochain fait l’objet d’une furieuse contestation. Après cent ans, les deux parties au conflit le plus étroitement étudié sur la planète se battent à propos du passé.

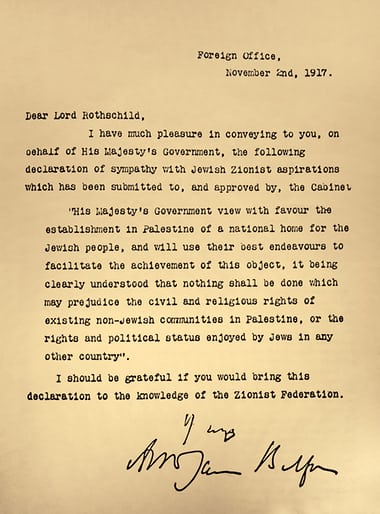

La controverse talonne la déclaration depuis le moment où Arthur Balfour, alors secrétaire aux Affaires étrangères, l’a adressée à Lionel Walter, Lord Rothschild, qui représentait la communauté juive britannique. Ses 67 mots combinaient les considérations de la planification impériale, d’une propagande de temps de guerre, de résonances bibliques et d’un état d’esprit colonial, de même que d’une sympathie évidente pour l’idée sioniste – incarnée dans le fameux engagement pour « envisager favorablement l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif » sur la Terre Sainte. Elle se terminait par deux restrictions importantes : d’abord, que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux « droits civils et religieux » des « collectivités non juives existant en Palestine ». Et puis, que la déclaration n’affecterait pas les droits et statuts politiques des juifs vivant dans tout autre pays.

Cet anniversaire contesté est un terrain miné dangereux pour le gouvernement harcelé de May. Le Premier ministre a dit qu’elle l’attendait avec impatience – bien que le dîner de Londres, comme tous ceux qui y sont impliqués sont soucieux de le souligner, soit délibérément accueilli non pas par elle, mais par les Lords Rothschild et Balfour d’aujourd’hui. Outre les deux Premiers ministres et d’autres invités politiques de haut niveau, il y a l’historien Simon Schama, lequel aura présenté la veille une conférence publique sur le sujet. Des dizaines d’autres évènements sont organisés par les communautés juives dans tout le Royaume-Uni. Les sionistes chrétiens, qui croient au pouvoir infaillible de la prophétie biblique, vont fêter cela au Albert Hall sous le slogan « Associés dans cette grande entreprise ».

Le parlement israélien, la Knesset, tiendra une session spéciale en l’honneur de Balfour, tandis que les immigrants britanniques vers l’État juif organisent des fêtes de rue pour célébrer cette journée. Aux États-Unis, la Fondation Israel Forever exhorte les partisans : « Soyez avec Balfour et faites-en VOTRE déclaration ». La lettre originale, conservée à la British Library, pourrait être prêtée à Israël l’an prochain pour marquer le 70e anniversaire de l’indépendance du pays. En 2015, elle a été examinée par un Netanyahu révérencieux, qui profita de l’occasion de la photo pour appeler à renouveler le « partenariat » de 1917. (La résidence officielle de Netanyahu, soit dit en passant, se trouve Balfour Street à Jérusalem-Ouest. L’adresse est utilisée dans les médias israéliens, à l’instar de Downing Street en Grande-Bretagne, comme une formule consacrée pour son occupant. Une copie de la lettre de Balfour se trouve également exposée au Musée Yasser Arafat à Ramallah, en Cisjordanie, siège de l’Autorité palestinienne et, depuis la guerre de 1967, considérée comme territoire occupé en droit international.

À Londres, à Jérusalem et ailleurs, cependant, d’autres vont commémorer et protester contre ce qu’ils condamnent comme étant un acte de trahison et de perfidie, le « péché originel » qui a conduit à l’injustice, à la guerre et à la catastrophe pour les Palestiniens dans la Nakba (le mot arabe pour « catastrophe ») de 1948. Deux conférences combles ont eu lieu le même jour à Londres, début octobre, avec des orateurs fustigeant la responsabilité britannique qui continue de faire souffrir les Palestiniens.

Le Balfour Project – fondé par des ecclésiastiques et des universitaires qui veulent que change la politique du Royaume-Uni pour le Moyen-Orient – tiendra une réunion publique à Westminster le 31 octobre. Son slogan est : « La promesse non tenue de la Grande-Bretagne – Le moment d’une nouvelle approche ». Mais se soucier de la détresse des Palestiniens n’est pas une préoccupation marginale. L’ancien envoyé des Nations-Unies en Syrie, Lakhdar Brahimi, qui fait partie des Elders, ce groupe de dirigeants mondiaux créé par Nelson Mandela en 2007 – est le plus grand nom sur un panneau de Chatham House sur Balfour. L’Académie britannique organise un séminaire sur la décision, qui a été décrite par l’historienne Elizabeth Monroe dans les années 1960 comme, « l’une des plus grandes fautes de notre histoire impériale ». Une galerie d’art londonienne organise toute une série d’évènements sous le titre « Tourner la page de la Déclaration Balfour », mettant l’accent sur la culture et l’identité arabes en Palestine avant 1948. Le centenaire a été débattu à la Chambre des Lords en juillet.

À une époque où le conflit est de plus en plus mené par des armées volontaires de guerriers des médias-sociaux, il n’est pas surprenant que les deux parties soient déterminées à faire valoir leurs revendications rivales. La Balfour Apology Campaign demande que la Grande-Bretagne fasse amende honorable pour les « crimes coloniaux » en Palestine. Elle fait la promotion d’un court métrage, « 100 Balfour Road », qui essaye d’expliquer l’effet à long terme de la déclaration en montrant les Jones, une famille ordinaire de la banlieue de Londres, qui sont expulsés de leur maison par des soldats et contraints de vivre dans des conditions épouvantables dans leur arrière-cour. Une autre famille, les Smith, s’empare de leur maison et, soutenue par les soldats, maltraite les Jones et les prive de nourriture, de médicaments et de leurs droits fondamentaux. Le groupe dissident, Independent Jewish Voices, a produit un documentaire critique sur Balfour – diffusé sous le hashtag Twitter #NoCelebration.

Depuis un an, la mission palestinienne au Royaume-Uni conduit sa propre campagne sur le centenaire, nommée « Make It Right », pour démontrer que « les séquelles de la promesse non tenue du gouvernement britannique se poursuivent toujours ». Ce mois-ci, les Palestiniens ont essayé de placer des annonces dans le métro et les bus londoniens, reprenant la restriction de Balfour sur « les droits civils et religieux des collectivités non juives » avec, à côté, avant et après, des photos qui présentent la souffrance des Palestiniens depuis 1948. Mais l’organisme Transport for London a bloqué les annonces, au motif que la question est trop sensible et controversée. Manuel Hassassian, l’ambassadeur de l’Autorité palestinienne au Royaume-Uni, s’est plaint de cette « censure ».

À Jérusalem, le 2 novembre, se tiendront des conférences séparées, palestiniennes et israéliennes, sur Balfour – s’ignorant totalement réciproquement – du côté est et ouest de ce que les gouvernements israéliens appellent la capitale « unifiée » du pays. Au Royaume-Uni, une marche et un rassemblement nationaux seront organisés le 4 novembre par la Campagne Solidarité Palestine et par la Campagne Halte à la guerre. L’histoire est vivante, toxique, intensément politique et amèrement semeuse de discorde – et elle sera revisitée avec passion et colère en cet anniversaire résonant.

La bataille sur Balfour a beaucoup en commun avec d’autres querelles à propos d’excuses historiques ou de réparation des torts du passé. On le voit bien avec ces récentes querelles sur les statues de Cecil Rhodes à Oxford et Cape Town, et sur les mémoriaux des Confédérés aux États-Unis, l’indemnisation pour les mauvais traitements britanniques des rebelles Mau Mau au Kenya et la rédemption française pour les atrocités commises en Algérie. Mais la question palestinienne est de loin la plus difficile à affronter. Son passé, ce n’est pas un autre pays. La vérité et la réconciliation, et moins encore la clôture, ce sont des fantasmes lointains. Contrairement à l’esclavage, à l’apartheid, à la famine en Irlande et au colonialisme occidental – qui sont tous, au moins officiellement, relégués au rang de rebuts de l’histoire –, le conflit arabo-juif entre la Méditerranée et le Jourdain ne montre aucun signe d’effacement. En effet, il reste plus farouche que jamais, enlisé dans le statu quo instable d’une occupation sans fin et d’une impasse politique.

Arthur James Balfour a toujours été un héros pour les sionistes, et une canaille pour les Arabes et leurs partisans respectifs. Le bref document qui porte son nom est considéré comme marquant le début de ce qui est aujourd’hui grandement considéré comme le conflit le plus difficile à régler au monde. Là-dessus, au moins, Israéliens et Palestiniens sont d’accord. La question centrale est que, lorsque la déclaration promettait ce « foyer national juif », ce qu’elle définissait comme « les collectivités non juives existant » en Palestine – qui restaient anonymes – représentaient quelque 90 % d’une population forte de 700 000 personnes. Les mots, arabes, musulmans, ou chrétiens, n’étaient pas mentionnés. Et ces autochtones n’ont pas été consultés sur l’avenir de leur pays, lequel était à l’époque composé de trois provinces de l’Empire ottoman. Leurs « droits civils et religieux », en réalité, n’ont guère été pris en compte.

L’anniversaire a toujours été marqué par des manifestations arabes, et ce depuis le premier, en 1918. En 2004, quand le Président George W Bush a publié une déclaration qui inversait des décennies de politique américaine en déclarant que les colonies israéliennes dans les territoires occupés pouvaient rester, l’Organisation pour la libération de la Palestine l’a comparée à la déclaration de Balfour – qui a été traditionnellement décrite en arabe comme une « promesse calamiteuse ».

« Pour les Palestiniens, la déclaration de Balfour est la cause première de notre misère extrême, de notre dépossession et de l’occupation qui se poursuit », a déclaré la Mission palestinienne au Royaume-Uni au comité des Affaires étrangères des Communes en avril, alors qu’elle réunissait des preuves dans le but d’une enquête sur la politique britannique envers le processus de paix au Moyen-Orient. « Le centenaire… nous permet d’avoir une vision à long terme. Notre réalité actuelle est une conséquence d’une politique britannique qui a créé Israël aux dépens du peuple palestinien ».

Lors d’un récent festival cinématographique à Gaza – sous l’égide du mouvement islamiste Hamas -, les participants marchaient sur un tapis rouge qui était imprimé avec des citations tirées de la déclaration. À Ramallah, en février dernier, le lendemain du vote de la Knesset pour légaliser rétroactivement les colonies juives en Cisjordanie, qui sont considérées par la plupart des pays du monde comme illégales, j’ai interviewé Hanan Ashrawi, depuis longtemps porte-parole et députée palestinienne, qui a décrit l’occupation qui persiste comme une conséquence naturelle de la déclaration de 1917. « Ce sont les poulets de Balfour » dit-elle, « qui viennent ici pour se nicher ».

Cette déclaration, explique Ashrawi, « n’a pas créé l’État d’Israël, mais elle mit en marche le processus qui permit au sionisme d’être mondialement accepté. Elle est le résultat d’une ère coloniale et elle fait partie de cette ère de nombreuses manières – le fardeau des hommes blancs européens de tenter de réorganiser le monde comme bon leur semble, de répartir les terres, de créer des États. Ils nous définissaient comme des ‘communautés non-juives’. C’est tellement paternaliste et raciste. »

A l’inverse, Israël et ses partisans aiment à se souvenir du geste magnanime britannique envers un peuple persécuté qui aspirait, selon la rhétorique sioniste, à « retourner » de leur exil vers leur patrie biblique – même si, pendant les trois décennies avant la première guerre mondiale, la grande majorité des Juifs d’Europe de l’Est qui le pouvaient se sont rendus à l’Ouest, vers cette terre bien plus prometteuse, les États-Unis. (Les intérêts britanniques sont également connus, et il existe une prise de conscience des stigmas du patronage colonialiste sur ce qu’il reste de la gauche israélienne.)

Beaucoup insistent sur le fait qu’il n’y a, non seulement, aucun remord à avoir, mais qu’exiger des excuses est un acte antisémite ; questionner le bien-fondé de la Déclaration reviendrait à mettre en doute le droit du peuple juif à l’autodétermination, dans un siècle qui vit le tiers d’entre eux être exterminés par les Nazis. « La nouvelle campagne des Palestiniens visant à mettre en lumière les prétendues illégalités et iniquités de la Déclaration Balfour, » écrit David Horowitz, rédacteur en chef du Times of Israel, “montre une hostilité intacte envers la notion même d’une souveraineté juive où que ce soit en terre sainte, et un refus constant d’accepter une légitimité juive ici.”

Netanyahou utilise une rhétorique semblable – déclarant toujours plus clairement, particulièrement depuis le début de l’ère Trump, qu’un État palestinien digne de ce nom ne sera jamais créé. Son gouvernement est le plus à droite de l’histoire d’Israël. Le « processus de paix » est cliniquement mort depuis trois ans, et moribond depuis encore plus longtemps. Les militants pro-palestiniens utilisent ce centenaire pour intensifier la campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS). Nombre des partisans de cette campagne qualifient explicitement Israël d’État colonial d’apartheid, et leurs modestes succès inquiètent nombre d’Israéliens et de Juifs. D’autres, dont le Balfour Project au Royaume-Uni, sont intraitables sur la nécessité de remettre en cause la légitimité d’Israël, mais œuvrent pour les droits palestiniens et la solution à deux États. Mais une position intermédiaire est difficile à trouver quand les positions principales des deux camps sur cette question sont tellement éloignées. « Ce n’est pas Dieu qui vous a donné la terre, » scande un message pro-palestinien sur Twitter ce mois-ci, « c’est le Royaume Uni – illégalement ».

La phrase la plus mémorable au sujet de la déclaration Balfour a été écrite pas l’écrivain juif né en Hongrie, Arthur Koestler, qui ironisa : « une nation promit solennellement à une deuxième le pays d’une troisième » – un écho au vieux slogan sioniste qui décrivait la Palestine comme « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Les questions sur ce qui constitue exactement une nation ou un peuple, l’identité et les frontières de la Palestine et comment celles-ci sont liées aux promesses de guerre de la Grande-Bretagne, ont occupé les historiens – et les propagandistes – depuis lors. Avi Shlaim, professeur émérite des relations internationales à Oxford et spécialiste du conflit arabo-israélien, a décrit Balfour comme « un boulet au pied de la Grande-Bretagne », parce qu’il suscita le courroux, à la fois des sionistes insatisfaits et impatients, et des Arabes et Musulmans en colère. Jonathan Schneer, un historien américain, a décrit la promesse de Balfour comme « le produit fortement circonstanciel d’un processus tortueux, marqué autant par la supercherie et la chance que par une vision et la diplomatie ».

Il y a longtemps eu débat sur les intentions et la signification de la Déclaration. David Lloyd George, le Premier Ministre libéral de l’époque, souligna sa sympathie pour les Juifs et sa propre familiarité non-conformiste galloise vis-à-vis de l’Ancien Testament. Mais les motivations britanniques l’avant-dernière année de la première guerre mondiale, suivant la révolution de Février en Russie et l’entrée de l’Amérique dans le conflit, étaient mélangées. Les considérations décisives furent l’envie de doubler les Français dans le Levant d’après-guerre, et d’utiliser l’emplacement stratégique de la Palestine pour protéger l’Égypte, le canal de Suez et la route vers l’Inde en créant « un loyal Ulster juif » , selon les mots de Ronald Storrs, le premier gouverneur militaire britannique de Jérusalem.

D’autres universitaires insistent plus sur la nécessité de mobiliser l’opinion publique juive derrière l’effort de guerre allié qui s’essouffle. Balfour dit au cabinet : « Si nous pouvions faire une déclaration favorable à un tel idéal [le sionisme], nous devrions être en mesure de mener une propagande extrêmement utile à la fois en Russie et en Amérique ». Cette approche, comme l’ont observé des chercheurs contemporains, exagéra largement la richesse, le pouvoir et l’influence des Juifs – une habitude antisémite courante. Balfour, alors qu’il était Premier Ministre conservateur, avait, malgré tout, soutenu l’Aliens Act de 1905, qui restreignait sévèrement l’immigration juive. Les détracteurs antisionistes aiment à souligner qu’il n’a jamais proposé de foyer national pour les Juifs opprimés dans son Écosse natale ; il était « incertain et mal à l’aise concernant leur place dans une société chrétienne, » rapporta Leonard Stein, qui publia la première étude sérieuse sur la Déclaration.

Des questions continuent d’être soulevées à propos des connections et des contradictions entre la déclaration publique de Balfour soutenant le sionisme ; l’accord secret Sykes-Picot en 1916 entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie pour morceler la Palestine, la Syrie, le Liban et l’Irak ; et la promesse antérieure sur l’indépendance arabe faite par les Britanniques pour encourager Sharif Hussein de la Mecque à lancer sa «révolte dans le désert» contre les Turcs (avec l’aide de TE Lawrence “d’Arabie”). La vérité, enterrée dans des définitions imprécises, des malentendus et des fourberies, reste insaisissable. Mais les intérêts de guerre de la Grande-Bretagne, dans tout évènement, étaient l’absolue priorité.

Les avis des Arabes étaient clairs dès le départ. La Déclaration Balfour, explique l’historien libanais George Antonius, trahit les accords entre Sharif Hussein et Sir Henry McMahon, le haut commissaire britannique en Égypte. Et ceux-ci à leur tour furent contredits par les accords Sykes-Picot, selon lesquels la plus grande partie de la Palestine devait être sous administration internationale. La promesse de la Grande-Bretagne aux sionistes, écrivit Antonius dans son livre de 1938, Le réveil arabe, « manque d’une réelle validité, d’une part parce que la GB s’était auparavant engagée à reconnaître l’indépendance arabe en Palestine, et d’autre part parce que cette promesse implique une obligation qu’elle ne peut pas remplir sans le consentement arabe ». Si le premier point – souvent résumé comme « la terre deux fois promise » – était discutable, le deuxième en revanche ne l’était pas. Les Arabes n’ont pas donné leur consentement ; ils eurent le sentiment, à l’époque, comme aujourd’hui, d’avoir été trompés.

La formulation de Balfour, prudemment rédigée, était soigneusement vague – une « infamie » diplomatique selon les mots du ministre des affaires étrangères actuel, Boris Johnson. Il ne définit pas la signification légale d’un « foyer national », ni ne promet de créer un État juif. Ce flou encouragea les Palestiniens à espérer que la politique britannique ne se poursuivrait pas. Chaim Weizmann, leader sioniste d’origine russe, dont le charme et le lobbying assidu furent déterminant pour assurer la Déclaration, fut déçu par la formulation finale. « Je ne l’ai pas aimée au début, » écrivit-il. « Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. Mais je savais que c’était un évènement majeur ».

L’élément-clé est que la plus grande puissance mondiale donna un énorme coup de pouce au mouvement sioniste 20 ans après sa naissance – dans le contexte des pogroms russes et de l’affaire Dreyfus en France. Dans un état d’esprit souvent décrit comme « messianique », Balfour était considéré comme le « nouveau Cyrus » – le roi perse qui libéra les Juifs de leur exil babylonien au sixième siècle av. J-C. « Il y a eu un grand brassage des ossements desséchés d’Israël,” écrivit un sioniste, “comme la réalisation de la vision prophétique d’Ezéchiel.”

Le Manchester Guardian offrit un accueil démonstratif à la Déclaration. CP Scott, le rédacteur en chef, avait présenté Weizmann à Lloyd George ; son éditorial invoqua le souvenir des récents massacres des Arméniens (Chrétiens) par les Turcs (Musulmans), tout en reflétant les suppositions colonialistes de l’époque. Les Juifs avaient besoin d’un foyer national pour leur sécurité, écrivit Scott, appelant Balfour « le signal qui montre la voie d’une destinée ».

Les Arabes en Palestine réagirent avec inquiétude. Les Juifs du pays étaient principalement Orthodoxes, et jouissaient d’une autonomie religieuse sous le régime ottoman. Mais les données démographiques de la communauté juive commencèrent a changé avec l’arrivée des premiers colons juifs d’Europe dans les années 1880. En 1910, un écrivain arabe s’inquiétait que les Juifs à Haïfa commençaient à interagir exclusivement avec les membres de leur communauté. « Établir un État juif après des milliers d’années de déclin … nous [les Arabes] craignons que les nouveaux colons n’expulsent les indigènes et que nous devions quitter en masse notre pays. Nous devrons alors regarder pardessus nos épaules et faire le deuil de notre terre comme l’ont fait les Musulmans d’Andalousie, » mit en garde Abdullah Mukhlis dans un article remarquablement visionnaire. « La Palestine est peut-être en danger. Dans quelques décennies il se peut qu’elle soit témoin d’une lutte pour sa survie. »

La nouvelle réalité du régime britannique commença le 11 décembre 1917, quand le général Sir Edmund Allenby passa à pied la Porte de Jaffa dans la Vieille Ville de Jérusalem. « La Palestine est Arabe », déclara une nouvelle association nationaliste. « Sa langue est l’arabe. Nous voulons voir cela formellement reconnu. C’est la Grande-Bretagne qui nous sauva de la tyrannie turque et nous ne pouvons croire qu’elle va nous livrer aux griffes des Juifs. Nous demandons l’équité et la justice. Nous demandons à ce qu’elle protège nos droits et ne décide pas du futur de la Palestine sans nous demander notre avis ».

Les officiels britanniques ignorèrent ce genre d’appels, bien que certains reconnurent rapidement ce qui était en train de se produire. « Il est en effet difficile de voir comment nous pouvons tenir nos promesses aux Juifs en faisant de ce pays un ‘foyer national’ sans causer préjudice aux neuf dixièmes de la population, » écrivit l’un d’entre eux en 1920. « Mais nous avons maintenant cette responsabilité sur nos épaules, et nous nous sommes attirés la réprobation générale des Musulmans et des Chrétiens, qui ne furent pas apaisés par les vagues promesses que leurs intérêts ne seront pas affectés. » En 1922, la promesse de Balfour fut intégrée au Mandat de la Société des Nations pour la Palestine, exposant les termes de l’administration britannique – ce que le nouvel organisme appela une « mission sacrée de civilisation ». La promotion de l’immigration juive et la langue hébraïque ravivée étaient les engagements-clé. Le mot « arabe » n’y apparaissait pas.

Les premières oppositions arabes au sionisme étaient souvent décrites comme une « question invisible », et il était fréquemment suggéré que les Palestiniens n’avaient pas d’identité nationale avant l’arrivée des premiers colons juifs. Mais les Britanniques aussi bien que les sionistes avaient pleinement conscience des objections locales dès le début. « Même si toutes nos manigances finissent comme nous le désirons, les Arabes resteront notre pire problème, » s’inquiétait en 1917 Harry Sacher, le collègue de Weizmann. « Je ne veux pas que nous traitions les Arabes en Palestine comme les Polonais traitent les Juifs, et avec d’autant moins d’excuse que les Arabes ne sont pas en minorité numérique ». Les sionistes croyaient ardemment en leur « droit à une renaissance » en Eretz-Yisrael (« la terre d’Israël ») – d’où leurs ancêtres avaient été exilés par les Romains en 70 apr. J-C. Les tentatives d’assurer la reconnaissance par les Turcs avaient échoué. Balfour importait, car l’alliance avec la Grande-Bretagne leur permettait d’exercer ce droit. Et il existait un plus large soutien – contrairement à ce que dit le bon mot « une nation » de Koestler – de la part des États-Unis, de la France, et de l’Italie.

Le Mandat de la Société des Nations, cinq ans après Balfour, fournit le premier cadre légal international pour les ambitions sionistes – ignorant les objections palestiniennes et il établit un modèle qui serait répété dans le futur. La reconnaissance de la Grande-Bretagne aida également le mouvement sioniste à évoluer d’une minorité insignifiante de la communauté juive à un mouvement attirant une sympathie croissante. Les objections des Juifs au sionisme commencèrent à disparaître une fois le mandat en place – toutefois il fallut les horreurs de la seconde guerre mondiale pour qu’elles disparaissent entièrement. L’opposition arabe, elle, ne faiblit jamais.

Balfour ne montra aucun regret. En 1919, il dit cette célèbre phrase à son collègue de cabinet, Lord Curzon, qui s’attendait à ce que la déclaration cause des problèmes à la Grande Bretagne : « le sionisme, qu’il soit juste ou injuste, bien ou mal, est enraciné dans des traditions ancestrales, dans les besoins du présent, dans les espoirs du futur, d’une importance bien plus profonde que les désirs et préjudices de 700 000 Arabes qui habitent aujourd’hui cette terre ancienne ». Ce brutal affichage de sincère partialité – « dégoulinant d’un dédain olympien » selon les mots de l’ancien historien palestinien, Walid Khalidi – continue de susciter la colère arabe.

La suite fut caractérisée par de sombres étapes, chacune marquant un pas de plus dans l’escalade. Les Arabes attaquèrent les Juifs en 1920 et 1921. En 1925, Balfour, alors retraité, se rendit en Palestine, où il fut fêté par les Juifs – qui donnèrent son nom à une nouvelle colonie de la vallée de Jezréel (Marj Ibn Amr en arabe). Les Arabes le boudèrent. Quatre ans plus tard, de nouveaux troubles éclatèrent à Jérusalem : la cible fut alors, comme aujourd’hui, le Haram al-Sharif/Mont du Temple, le site de la mosquée d’Al-Aqsa. Le pire bain de sang se produisit cependant à Hebron, où les Arabes tuèrent 67 juifs orthodoxes sans défense qui n’étaient pas du camp sioniste – bien que cette ancienne distinction s’éteignit rapidement. Trois des tueurs de 1929 furent pendus à la prison d’Acre – et il leur est toujours rendu hommage dans un chant populaire comme « martyrs » de la cause palestinienne.

Le 2 novembre 1932, date désormais familière, le journal arabe Filastin a consacré sa une à un dessin présentant Lord Balfour dominant une carte du pays et brandissant sa « promesse désastreuse ». L’article présentait « les maux infligés à la Palestine » – les avancées du sionisme sous la protection britannique, représentées par un officier arrogant en bottes d’équitation et un bateau de guerre mouillé au large de Haïfa. Il montre des immigrants juifs marchant à grands pas vers Tel Aviv, dépassant une famille de paysans arabes à dos de chameau, l’air abattu, chassée de sa terre et en route vers le désert. Le paysage est parsemé d’usines, d’agriculture mécanisée et de travaux de construction en pleine action – toutes réalisations juives. Dans le coin se tiennent des hommes arabes en costumes à l’européenne et en tarbouch, discutant (probablement sans effet) sur la transformation à laquelle ils assistent. Sir John Chancellor, qui était peu auparavant le Haut Commissaire britannique, fit la réflexion que Balfour avait fait « une gaffe monumentale ». Des événements se déroulant ailleurs ne tardèrent pas toutefois à montrer qu’il était trop tard pour pouvoir faire grand chose.

Au milieu des années 1930, alors que des législations antisémites s’étendaient en Europe de l’Est et qu’Hitler s’emparait du pouvoir, une vague massive d’immigration se produisit – de réfugiés qui furent aussi des colons – doublant la population juive de Palestine. Dans la foulée de la révolte arabe de 1937 – le 20ème anniversaire de la déclaration Balfour – la Commission Peel de Grande Bretagne, mise en place pour examiner la cause de la violence, mit en évidence « les aspirations inconciliables » des deux peuples. Elle proposa la partition du pays en États juif et arabe, mais fit marche arrière à l’approche d’une nouvelle guerre. Ce ne fut qu’en 1939 que la Grande Bretagne changea de politique, en restreignant fortement l’immigration juive et les ventes de terres et en promettant l’indépendance palestinienne. « L’encadrement du Mandat dans lequel s’insérait la déclaration Balfour ne pouvait pas avoir prétendu que la Palestine dût se transformer en un État juif contre la volonté de la population arabe » déclara le livre blanc de cette année-là. « Le gouvernement de sa Majesté… déclare aujourd’hui sans équivoque qu’il ne fait pas partie de sa politique de faire de la Palestine un État juif ». Les Juifs, en colère, rejetèrent cette déclaration – nombre d’entre eux considérant désormais les Britanniques comme leurs ennemis. Mais, les Arabes firent de même, et c’était fou, parce qu’ils se privaient de la dernière chance de sauver quelque chose de ce que l’historien palestinien Rachid Khalidi a appelé « la cage de fer » du mandat et le gâchis des deux précédentes décennies.

Lors du trentième anniversaire de la déclaration, en novembre 1947, dans le sillage de l’holocauste, l’opinion publique en dehors du monde arabe et musulman appuya la création d’un État juif. Alors même que la Royal Navy repoussait des réfugiés juifs tentant désespérément d’atteindre les rivages de Palestine et que l’Irgoun et les terroristes de la bande de Stern visaient les Anglais, la population juive avait atteint un tiers du total. Aux États Unis en particulier, les sionistes étaient vus comme des progressistes combattant à la fois l’impérialisme britannique et ses laquais arabes réactionnaires. En ces temps du début de la guerre froide, les États Unis et l’Union Soviétique soutinrent tous deux le plan de l’ONU de novembre 1947 de partage du pays en deux États séparés juif et arabe. Il fut rejeté par les Palestiniens, parce qu’ils refusèrent de se soumettre à ce qu’ils voyaient comme des colons étrangers qui avaient transformé le pays tout en les ignorant. Ce fut une autre erreur – quoique vraisemblablement compréhensible. L’indépendance d’Israël devint la catastrophe palestinienne – la Nakba – dans laquelle la moitié des Arabes du pays furent chassés ou fuirent. La Palestine arabe fut effacée par Israël et la Jordanie. La décision de l’ONU n’aurait pas été prise sans celle de la Grande Bretagne en novembre 1917. Balfour reste synonyme de la légitimation du sionisme et de la calamité qu’il a causée aux Palestiniens. Il est difficile d’imaginer qu’il en soit autrement.

Les préparatifs du centenaire ont lancé un difficile défi au gouvernement britannique. Celui-ci continue à insister sur son soutien à une solution à deux États dans ce conflit, une position qui date de la fin des années 1980, bien que ses racines remontent à 1967, quand le jubilé de Balfour fut obscurci par la guerre des six jours. Le fait d’armes stupéfiant d’Israël cette année-là a réuni sous sa domination toute la Palestine mandataire – ainsi que la péninsule du Sinaï égyptien et les hauteurs du Golan syrien. La victoire militaire s’avéra cependant être la partie facile.

Le timing a créé un lien net et entraîné un thème de réflexion entre deux immenses repères historiques : le premier triomphe politique du sionisme et le début d’une occupation qui, au fil des années, ébranlerait ce triomphe et menacerait d’isoler Israël. « Si la déclaration Balfour représente le moment où l’objectif d’un État juif a gagné sa première reconnaissance internationale formelle et sa légitimité, 1967 fut le moment où la reconnaissance et la légitimité commencèrent à refluer, faisant place progressivement à 50 ans de malaise croissant » a écrit cet été le journaliste juif américain JJ Goldberg. « Dit autrement, la déclaration Balfour a inauguré un processus diplomatique qui a conduit à l’adhésion internationale de ce qui avait été jusqu’alors un rêve fou de renaissance nationale juive. La guerre des six jours a été l’ouverture d’une série d’événements qui peuvent cependant finir dans l’extinction du rêve ».

Ce fut alors que les Palestiniens, dont on ne se souvenait depuis 1948 que comme « réfugiés arabes », revinrent au devant de la scène. La résistance à l’occupation ou des actions terroristes comme le massacre de 1972 aux Jeux Olympiques de Munich firent les gros titres. La sympathie à leur égard s’accrut avec la guerre du Liban de 1982. Mais les Israéliens ne furent sérieusement défiés qu’en 1987, par la première intifada – la « guerre des pierres » – quand le monde vit des enfants palestiniens braver la puissance armée d’Israël. Suite à cela, Yasser Arafat déclara unilatéralement l’indépendance de la Palestine, ce qui ouvrit la voie aux accords d’Oslo de 1993. Oslo fut annihilé – après l’assassinat de Yitzhak Rabin – par l’extension des colonies, la mauvaise foi, les attentats suicide et le désastre d’une deuxième intifada armée qui éclata après l’échec du sommet de Camp David de 2000. La mort d’Arafat en 2004 fut le nadir de la cause palestinienne. Il n’y a pas eu beaucoup de changement depuis que Mahmoud Abbas lui a succédé, bien que la prise de pouvoir par le Hamas à Gaza en 2007 ait créé une profonde division. En 2012, lorsque Abbas obtint le statut d’observateur à l’ONU pour la Palestine, la Grande Bretagne refusa de suivre les 136 pays qui l’avaient reconnu, se tenant loyalement aux côtés des États Unis.

L’année dernière, la ligne publique initiale du gouvernement, après des consultations tendues à Whitehall, fut maladroitement défensive : la Grande Bretagne se contenterait de simplement « marquer » Balfour, pas de le « célébrer », parce que la déclaration avait failli en ne défendant pas les droits politiques des Arabes comme elle l’avait fait pour les Juifs. Mais la Grande Bretagne ne s’excuserait pas. Le faire, dirent les ministres à Manuel Hassassian, l’ambassadeur palestinien, ouvrirait une boîte de Pandore d’exigences à propos de Chypre et du Cachemire et autres plaies infectées de l’empire. « On ne peut pas carillonner en soutien à Israël, mais pas non plus se couvrir de sacs et de cendres et dire bravo à ceux qui récupéreraient la Palestine », m’a dit un politique bien placé. « Il s’agit de trouver une ligne entre ces deux extrêmes. »

Les conséquences du référendum européen de 2016 furent un changement, léger mais significatif, dans la position publique de la Grande Bretagne. En essayant de penser plus « globalement » après le vote du Brexit et la victoire aux élections de Trump, May a critiqué le secrétaire d’État de Barack Obama, John Kerry, pour avoir mis en garde sur le fait que l’expansion coloniale israélienne conduisait à « un seul Etat et une occupation perpétuelle ». Les remarques de Kerry faisaient suite au vote de la résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l’ONU qui redisait que les colonies israéliennes étaient illégales selon le droit international – et qui fut soutenue par le Royaume Uni et, exceptionnellement, sans le veto des Américains. Cela a été largement perçu comme le tir de départ d’un Obama frustré et une tentative (jusqu’ici vaine) de « mettre à l’abri de Trump » la politique américaine.

May a été méprisée pour avoir essayé de gagner les faveurs du président entrant. Peu après, elle a invité Netanyahu à Londres pour le centenaire de Balfour, ajoutant que la Grande Bretagne le marquerait « avec fierté » – deux mots qui ont attiré une attention démesurée, comme toujours avec ce sujet des plus sensibles. Et cela demeure le mantra officiel actuel – quoique timidement marmonné par les responsables embarrassés du FCO.

La réponse officielle du Royaume Uni à la réclamation d’excuses pour Balfour – qui avait été soutenue par 13.600 personnes qui avaient signé une pétition au parlement – est sortie en avril. « Nous sommes fiers de notre rôle dans la création de l’État d’Israël », disait-elle. « Etablir un foyer pour le peuple juif sur la terre avec laquelle ils avaient des liens historiques et religieux si forts était la chose à faire la plus juste et la plus morale, particulièrement dans le contexte de siècles de persécution. » Alistair Burt, ministre responsable du Moyen Orient, a tranquillement transigé depuis en parlant « de fierté et de tristesse ».

Le Brexit a aussi mis fin à l’enquête en cours de la commission des affaires étrangères (CAE) de la Chambre des Communes sur la politique britannique à l’égard du conflit. La CAE, comme l’exige le règlement, a été dissoute quand les élections ont commencé. Son président, Crispin Blunt, avait espéré – pour des raisons symboliques – publier son rapport le 2 novembre, et on s’était attendu à ce qu’il mette en question les positions du gouvernement. Blunt n’était pas populaire auprès d’Israël et de ses supporters. Son remplaçant, Tom Tugendhat, est bien plus proche des points de vue israéliens et accentue encore l’instabilité régionale. Le printemps arabe et ses suites sanglantes, a-t-il suggéré, « ont montré que le conflit israélo-palestinien n’a pas d’importance ». On dirait qu’il n’existe « aucun désir » de rouvrir l’enquête de la CAE sous sa direction.

Sir Vincent Fean, l’ancien consul général britannique à Jérusalem Est et défenseur du Projet Balfour, n’a jamais pensé qu’il était utile de chercher à s’excuser pour Balfour, préférant appeler à la reconnaissance de la Palestine par le Royaume Uni. « La reconnaissance, cela signifie que lorsque Abbas, ou quiconque lui succèdant, s’adressera à l’ONU pour être membre à part entière, le Royaume Uni se prononcera pour le oui », explique-t-il. « Cela nous positionnera dans une autre partie de la forêt que les Etats Unis, et donne force à l’argument selon lequel les infractions au droit international devraient avoir des conséquences. Cela pourrait conduire aussi d’autres membres de l’UE à penser fermement à faire de même. » Les responsables du ministère des Affaires étrangères insistent cependant pour dire que la reconnaissance ne se fera pas avant que ou à moins qu’elle ne puisse aider à faire avancer la paix – gardant sous silence qu’une décision de cette ampleur est, bien sûr, du ressort de Washington. Pourtant, le ressentiment envers l’attitude du Royaume Uni peut malgré tout provoquer une déclaration du parlement avant le centenaire qui redirait au moins son soutien à un Etat palestinien aux côtés d’Israël.

Dans le monde multilatéral, post-colonial de 2017, la Grande Bretagne n’a plus le pouvoir – pour le meilleur ou pour le pire – de faire des déclarations unilatérales qui ont pour but de servir ses intérêts mais ont une énorme influence sur d’autres peuples qui n’ont pas été consultés. On ne peut pas revenir en arrière. Il est impossible aujourd’hui de concevoir – blague à part – une « déclaration Johnson » qui pourrait avoir ne serait-ce qu’une fraction de l’impact de celle faite par Balfour.

Ces dernières années, le consulat britannique de Jérusalem Est a aidé des fermiers à la cueillette des olives dans des zones vulnérables de Cisjordanie affectées par les colonies israéliennes – mettant en relief qu’une aide pratique est plus utile que des gestes symboliques ou des excuses. Pourtant, il ne semble pas que « de plus gros efforts » de la Grande Bretagne – à un moment où son influence internationale s’affaiblit – puissent être très utiles pour résoudre le conflit persistant qu’elle a aidé à créer cent ans plus tôt dans un siècle tumultueux.