Les Palestiniens commémorent le 15 mai les 75 ans de la Nakba, « la catastrophe » que fut pour eux la création de l’Etat d’Israël en 1948. Côté israélien, des documentaires s’efforcent de témoigner des exactions perpétrées par les troupes juives à l’époque.

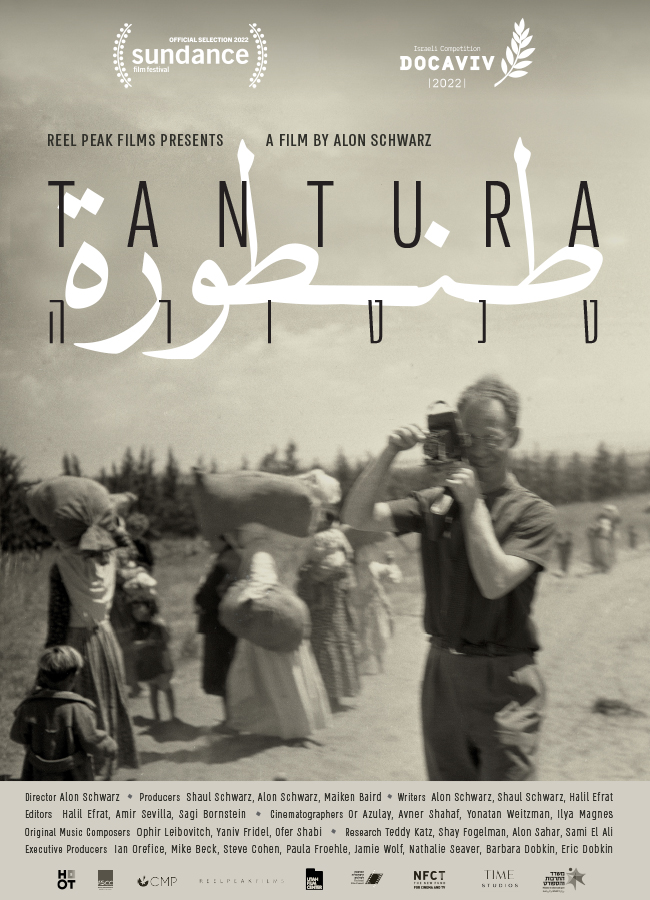

Jérusalem – correspondants – L’homme à la grosse moustache blanche secoue la tête : « Je n’en ai parlé à personne. » Pas même à sa femme ?, lui demande le réalisateur. Pour « lui dire quoi, que j’étais un assassin ? », répond Amitzur Cohen, qui part dans un rire nerveux. Ce nonagénaire israélien, ancien combattant de la guerre israélo-arabe de 1948-1949, témoigne dans Tantura, un documentaire de l’Israélien Alon Schwarz sorti en 2022. Il raconte le massacre perpétré, le 23 mai 1948, dans le village palestinien éponyme par la brigade Alexandroni, unité d’élite de la toute nouvelle armée israélienne. Depuis deux ans, les révélations se multiplient à propos des exactions et expulsions perpétrées par les troupes juives en 1948, lors de la création d’Israël. Un événement qualifié de Nakba, « catastrophe », par les Palestiniens qui commémorent ses 75 ans le 15 mai.

Le film de M. Schwarz s’appuie sur les témoignages de vétérans, de Palestiniens, ainsi que sur des enregistrements audio d’ex-soldats de la brigade, conduits à la fin des années 1990 par un étudiant de l’université de Haïfa, Theodore Katz. « La question n’est pas : est-ce que 60, 100 ou 200 personnes ont été tuées à Tantura. Ce qui est important, c’est qu’il y a eu un massacre et qu’il a été effacé », souligne le réalisateur. Il y a un peu plus de vingt ans, quand M. Katz déterre ces fantômes, des vétérans de la brigade Alexandroni le poursuivent en diffamation. Sous pression, il rédige un texte dans lequel il nie l’existence du massacre, son diplôme lui est retiré. Alon Schwarz a réalisé son film « avant tout pour une audience israélienne », éduquée selon le « roman national » de la guerre d’Indépendance de 1948 contre ses voisins arabes. Cette histoire passe sous silence la Nakba : plus de la moitié des Palestiniens (près de 750 000 personnes) présents sur le territoire du futur Etat ont été expulsés ou ont fui les opérations des milices juives puis de l’armée israélienne, dès la fin de 1947, devenant des réfugiés.

Ce documentaire s’inscrit dans une série de révélations qui bousculent la mémoire officielle israélienne : des travaux d’historiens, dont le quotidien de gauche Haaretz ne cesse de rendre compte. Diffusé par l’un des grands réseaux israéliens, ce film est passé assez inaperçu dans l’opinion publique, qui paraît avoir assimilé ces faits, sans pour autant souhaiter en débattre ni les reconnaître tout à fait. « Tout le monde a peur de la Nakba, même en Europe, les diffuseurs disaient que c’était polémique », remarque M. Schwarz.

Dès décembre 2021, l’historien Adam Raz a publié dans Haaretz les minutes d’une réunion gouvernementale de novembre 1948, qui montre que les ministres connaissaient en temps réel les exactions commises durant la conquête de villages arabes. « C’était fascinant, raconte-t-il. Ils savaient tout. » En septembre 2022, les historiens Benny Morris et Benjamin Kedar ont aussi documenté l’implication de David Ben Gourion, le fondateur de l’Etat, dans une tentative, menée en 1948, d’empoisonner les puits de villages palestiniens abandonnés, afin d’empêcher leurs habitants d’y revenir.

Disparition de certaines archives

Pour les Palestiniens, dont les historiens achèvent de compiler les récits des derniers témoins vivants de la Nakba, rassemblés notamment depuis les années 2010 à l’université de Birzeit en Cisjordanie, ces massacres, et notamment celui de Tantura, sont des faits connus de longue date. Ils ont été en partie documentés par les « nouveaux historiens israéliens » dans les années 1980, grâce à l’ouverture des archives. L’un d’eux, llan Pappé, voit dans le cas de Tantura une preuve de plus de la planification au plus haut niveau de l’Etat de l’expulsion des Palestiniens qu’il a documentée dans un ouvrage de référence, Le Nettoyage ethnique de la Palestine (Fayard, 2008). Son confrère Benny Morris refuse ce constat, en arguant qu’il repose en partie sur des témoignages oraux postérieurs, moins fiables que des archives officielles.

Une partie des révélations récentes vient de l’institut Akevot pour la recherche sur le conflit israélo-palestinien, fondé en 2014, qui préfère aussi s’en tenir aux archives : « Nous basons nos publications sur des documents, souvent écrits par des responsables gouvernementaux. Il n’y a donc pas lieu de les discuter », explique le directeur, Lior Yavne. Mais la méthode a ses limites. Seule une infime partie des archives est publique – un peu moins de 3 %, selon Akevot, et la plupart de celles qui restent difficilement accessibles ont trait à 1948. « L’appareil d’Etat israélien ne veut pas déclassifier les documents, non pas à cause des Palestiniens, mais des Israéliens juifs. L’image donnée au public, la moralité de ses forces [armées] est stratégique pour l’Etat », estime M. Yavne.

Certaines archives ont aussi « disparu », selon Akevot. Des documents utilisés par Benny Morris sur 1948 ne sont plus accessibles : ils ont été retirés par des équipes du ministère de la défense. Interrogé par Haaretz, un ancien responsable justifie : si M. Morris « a cité à partir de ce document et que ce dernier n’est pas là, alors ces faits ne sont pas solides » .

Pour l’historien américain d’origine palestinienne Rashid Khalidi, de l’université Columbia, à New York, ce débat historiographique entre sources orales et officielles comme les efforts en Israël pour documenter les intentions de l’Etat dans les années 1947-1949 mènent à une impasse « stérile ». L’auteur de The Hundred Years’ War on Palestine (« la guerre de cent ans en Palestine » – 2020, non traduit) renvoie à l’histoire longue : celle de la construction d’une majorité juive par les colons sionistes sur le plus vaste territoire possible depuis le début du XXe siècle.

« On ne trouvera pas dans les archives de décision [du fondateur de l’Etat] David Ben Gourion qui dise : “Il faut chasser les Arabes, les tuer.’ Mais si l’on veut un Etat juif, à majorité juive dans un pays à majorité arabe, il faut bien les chasser, c’est une évidence. Surtout à partir des années 1930, où les sionistes échouent à les noyer sous l’immigration juive », observe-t-il, ajoutant que « la Nakba continue », entourée du même déni, selon lui, « par la classe politique et le public, en Israël comme aux Etats-Unis ».

Pourtant, le mot Nakba est passé dans le langage courant en Israël, popularisé par des organisations qui luttent pour sa reconnaissance mais surtout par la droite, qui a voté dès 2011 une loi pour couper les financements publics d’institutions qui la commémorent. « Cela ne veut pas dire que les gens sont disposés à accepter leurs propres responsabilités dans les atrocités de la dépossession. Et cela ne veut pas dire que les gardiens de l’ordre établi en Israël sont prêts à lâcher prise dans un avenir proche », estime Shay Hazkani, historien israélien à l’université du Maryland, aux Etats-Unis, auteur de Dear Palestine: A Social History of the 1948 War (« chère Palestine : une histoire sociale de la guerre de 1948 » – 2021, non traduit), qui s’appuie sur des lettres personnelles palestiniennes et israéliennes copiées des archives israéliennes.

Editer son livre en hébreu a été compliqué, raconte-t-il, notamment parce que l’un des principaux fonds israéliens pour l’édition d’ouvrages sur le conflit reste le ministère de la défense. Pour Ilan Pappé, la prise de conscience d’une infime partie « du camp libéral sioniste » sur le sujet n’a eu aucun effet sur le discours général en Israël. « Si vous reconnaissez votre passé, vous êtes prêt à questionner les fondations morales de l’Etat et de son régime idéologique, explique l’historien. On demande à la société israélienne juive d’accepter ses péchés originaux et la fondation immorale de l’Etat dans son ensemble. Pas étonnant que ce ne soit pas une mince affaire. »