Après l’attaque du Hamas contre Israël et la riposte de l’Etat hébreu, le ministre de la culture de l’Autorité palestinienne, Atef Abu Saif, a tenu un journal de bord dans la bande de Gaza. L’écrivain y décrit la terreur des habitants, à commencer par celle de son entourage. Ses premiers textes ont été publiés dans « L’Obs » du 23 novembre 2023. « Le Monde » reproduit ici des extraits des jours suivants.

[Atef Abu Saif, 50 ans, est écrivain et ministre de la culture de l’Autorité palestinienne, en Cisjordanie. Il est né dans le nord de la bande de Gaza, où il a vécu jusqu’en 2019. Le 5 octobre 2023, il s’était rendu sur place, accompagné de son fils Yasser, 15 ans, pour un séjour de travail et de visites à ses proches. Le 7 octobre au petit matin, alors qu’il était sorti en bord de mer, le ciel s’est embrasé. En prélude à son attaque en territoire israélien, le Hamas tirait des milliers de roquettes en direction d’Israël. Et la guerre a commencé…

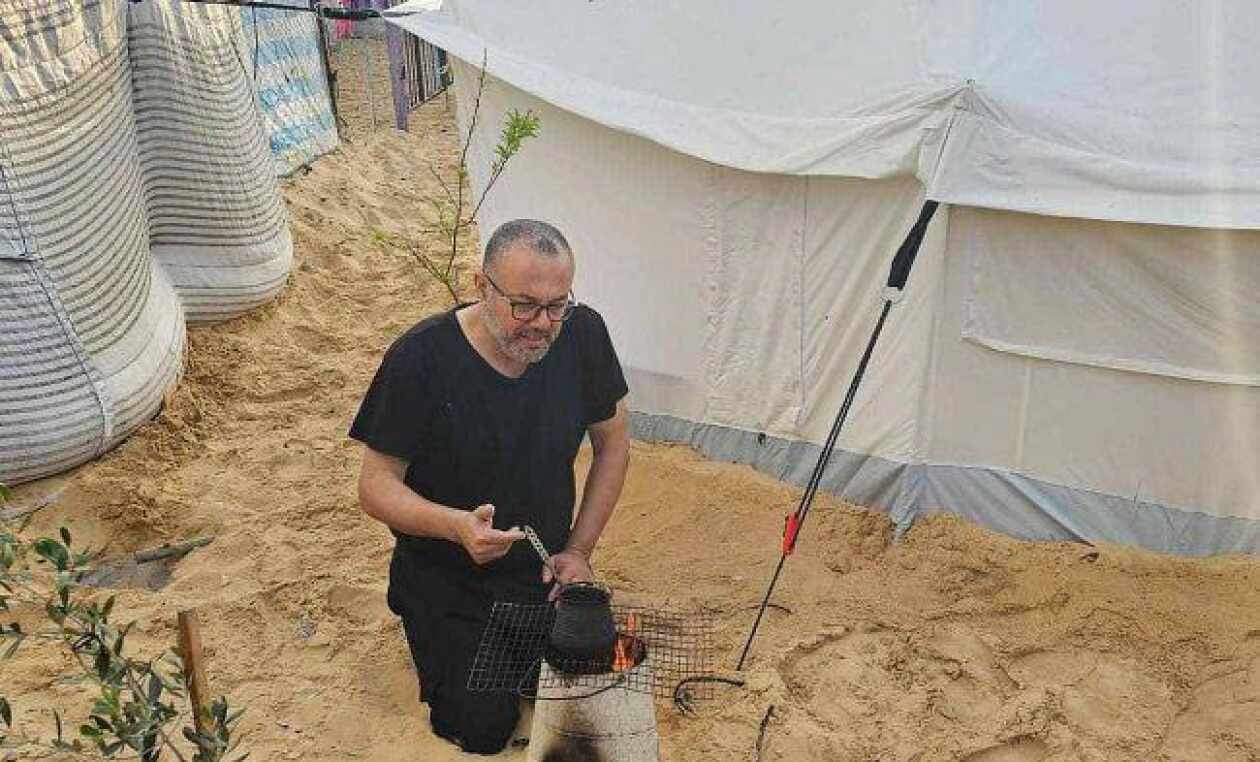

Depuis, père et fils sont bloqués au cœur des bombardements et Atef Abu Saif tient un journal de bord où il évoque le quotidien des habitants, et la mort, omniprésente, qui a emporté plus de 20 000 Palestiniens, selon les autorités locales. Début octobre, son fils a réchappé de peu à un raid israélien ; le 17 octobre, la famille de son cousin a été décimée. Seule sa nièce, Wissam, a survécu, amputée des deux jambes et de la main droite. Alors qu’il vit aujourd’hui dans un camp de réfugiés, Le Monde publie des extraits de son journal, à partir du vendredi 17 novembre.]

La nuit dernière, j’ai dû dormir dans une école. J’étais allé rendre visite à ma sœur Halima, qui s’est réfugiée dans l’une d’entre elles, lorsque les attaques israéliennes se sont tout à coup intensifiées. J’ai attendu que la nuit tombe et que les explosions baissent en intensité. Mais il était trop tard pour s’aventurer dans les rues. Je suis donc resté.

A l’intérieur, les gens se sont créé une nouvelle vie. Certains vivent dans des salles de classe, d’autres sous des tentes improvisées, aménagées avec du tissu et des couvertures dans la cour de récréation. Il y a cinq salles d’eau dans le bâtiment, qui servent à des centaines de personnes. Pendant la journée, les gens font la queue pendant des heures pour utiliser les toilettes. Mais, la nuit, lorsque les lumières sont éteintes, ils utilisent des seaux, dans les tentes, seulement pour uriner. Nous entendons toutes les conversations qui proviennent des tentes voisines. II n’y a pas d’intimité ici.

Vers 2 h 30, un énorme débris tombe dans la cour. Un morceau de béton a heurté le haut plafond métallique qui nous surplombe. Une femme crie. Nous nous réveillons tous. La nuit se confond avec le jour. J’entends le sifflement des roquettes et des obus et je regarde le ciel s’illuminer à travers le tissu de la tente. Je fais de mon mieux pour ne pas utiliser le seau. Vers 4 heures, je ne peux plus résister.

Au petit jour, malgré l’heure matinale, tout le monde est réveillé. Les rues sont pleines de gens qui reviennent de « lieux sûrs » où ils ont dormi et qui rentrent chez eux pendant la journée. Au lieu de nous dire bonjour, nous nous disons « Dieu soit loué, vous êtes sain et sauf ». Chaque matin est comme un cadeau, un jour de congé supplémentaire qui nous est accordé.

Je me rends dans la zone visée la nuit dernière, au cœur du camp [de Jabaliya, dans le nord de la bande]. Six demeures ont été entièrement détruites, celles des familles Hijazi, Abu Komsan et Abu Dayer. Des centaines d’hommes s’activent dans les décombres. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Les blessés doivent être transportés à l’hôpital indonésien, car l’hôpital central d’Al-Shifa est passé sous le contrôle d’Israël.

Enseignante à la retraite, la voisine de ma sœur Aisha pleure l’assassinat de sa jeune fille et de sa famille. Elle était médecin généraliste. Un homme rassemble les manuels scolaires de ses enfants disparus. Il souhaiterait mourir avec eux. Peut-on souhaiter mourir ? Oui. Je peux comprendre pourquoi cet homme, sur ce tas de décombres, aurait préféré partir avec sa famille.

Je traverse le camp d’une rue à l’autre, d’un quartier à l’autre. Ce camp, que je connaissais par cœur, est aujourd’hui méconnaissable, tant les bâtiments, les monuments, les ruelles et les impasses ont été rayés de la carte. La question qui taraude tout le monde est celle de la météo. En marchant, je ne peux m’empêcher de regarder le ciel à la recherche du soleil. Va-t-il percer les nuages et repousser la pluie ? Dieu peut effacer l’hiver du calendrier cette année. Nous n’en avons pas besoin. L’hiver ne fera qu’ajouter du malheur à nos malheurs. « Peut-être que Dieu pourrait mettre un poste de contrôle sur la route pour arrêter l’hiver », plaisante mon fils Yasser.

Alors que j’écris ce journal chez ma sœur Aisha, je dois soudain courir me mettre à l’abri vers un côté de la pièce ; un nuage de poussière entre par la fenêtre à la suite d’une explosion, suivi d’une centaine de petits cailloux qui pleuvent. Un missile vient de frapper un bâtiment à moins de cent mètres. Je dois me cacher derrière une armoire, les mains sur la tête. Au bout de quelques minutes, l’air de la pièce s’éclaircit et, du balcon, je vois un panache de fumée s’élever d’un tas de décombres. Quelques secondes auparavant, c’était la maison de la famille Areeni. Lorsque je ramasse ma tasse de café, elle est pleine de graviers, de fragments de béton et de poussière.

Nous ne pouvons pas rester ici. Notre décision est prise. Ces deux dernières nuits, les obus sont tombés si près… J’ai non seulement vu la lumière et entendu les explosions, mais je les ai également vus voler en plein ciel, passant juste devant ma fenêtre. Les Israéliens se rapprochent de minute en minute. Cette nuit, les chars n’ont pas cessé de bombarder notre rue. « Je veux mourir éveillé, ai-je dit à mon frère Mohammed. Je veux voir ce qu’il se passe. » Avant de s’endormir, Yasser nous a confié que c’était le moment le plus effrayant qu’il ait vécu. Au cours des quarante-cinq derniers jours, il a fait preuve d’une telle force, mais nous avons tous nos limites.

Alors que Mohammed, Yasser, Maher [le mari de ma sœur Aisha] et moi-même buvions notre thé du matin, l’idée de partir le lendemain [vers le sud de la bande de Gaza par la route Salah Al-Din, où l’armée israélienne contrôle les identités] avait enfin mûri dans nos têtes. Tout délai supplémentaire pourrait nous coûter la vie. La nuit dernière, alors que j’étais allongé sur mon matelas, je me suis rendu compte qu’il n’était pas juste que mon fils de 15 ans paye le prix de ma décision de rester ici. Il aura survécu quarante-cinq jours, mais survivrait-il aux quarante-cinq suivants?

Les chances d’échapper à la mort deviennent de plus en plus minces. Je n’ai pas le droit de décider pour lui. Lors de notre dernier appel, Hanna, mon épouse, m’a simplement dit : « Je veux mon garçon. C’est toi qui l’as emmené à Gaza, alors maintenant, c’est à toi de le ramener. »

C’est la première fois que je vois des soldats israéliens à Gaza depuis 2005. Sachant très bien que nous risquons d’être séparés dans le chaos, j’informe Yasser de la manière dont il doit s’occuper de sa grand-mère : il ne doit pas simplement pousser son fauteuil roulant et veiller à son confort, il doit aussi informer les soldats israéliens qu’il est son aidant principal, au cas où ils décideraient de l’arrêter et de les séparer.

Nous arrivons au point de rassemblement et de contrôle israélien à 7 h 20. Une énorme rangée de chars se trouve sur le côté gauche de la route. J’aperçois des soldats se prélasser sur les véhicules, un café à la main. Les militaires les plus proches crient sur toutes les personnes qui les regardent. Les enfants qui se tiennent devant moi tremblent, ils craignent de dire quelque chose qui soit susceptible de les énerver et de les inciter à tirer.

Je jette un coup d’œil de temps en temps pour essayer de déterminer lequel de ces militaires est le chef, lequel décidera si l’on peut passer ou si l’on est fait prisonnier. Après une heure et demie d’attente, un soldat se met à nous parler dans un mégaphone. Il répète les mêmes ordres : restez en rang, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Nous avons seulement le droit de regarder droit devant nous.

La route est couverte de boue et l’asphalte est endommagé, parsemé de gravats et de déchets. Yasser a du mal à pousser le fauteuil roulant. A plusieurs reprises, j’ai dû l’aider à porter à la fois ma belle-mère et le fauteuil roulant au-dessus d’un cratère. A trois reprises, j’ai dû relever et remettre cette vieille dame sur son fauteuil après qu’elle fut tombée.

Vingt minutes plus tard, nous nous engouffrons dans une structure provisoire, une pièce plutôt étrange, construite au beau milieu de la route. Ensuite, nous devons faire la queue et montrer nos cartes d’identité. Nous sommes enfin autorisés à tourner la tête vers la gauche ; nous sommes même obligés de tourner la tête, pour que les soldats puissent nous regarder et comparer notre visage avec celui qu’affiche notre carte d’identité. Comme ils ne sont pas assez proches pour vérifier à l’œil nu, ils le font à l’aide de jumelles. Ont-ils si peur de s’approcher de nous ?

C’est l’heure des arrestations. Des personnes choisies au hasard sont appelées à se rapprocher des soldats. « Celui au tee-shirt blanc et au sac jaune, avance », ou encore « Celui à la moustache, avance ». Ils leur demandent de jeter leur sac sur le côté et de s’agenouiller dans la boue, jusqu’à ce qu’ils les interrogent.

Yasser a montré son certificat de naissance et la carte d’identité de sa grand-mère. Je leur ai montré la mienne. De nombreuses personnes sont arrêtées, apparemment en raison de leur apparence, au jugé. Malheureusement, les deux frères de Maher font les frais de cette méthode expéditive. Un soldat a crié : « Celui au pull foncé ! » Yasser porte un pull foncé. Je chuchote : « Ne bouge pas. S’ils parlaient de toi, ils auraient dit « celui qui pousse le fauteuil roulant ». Inchallah. » Et j’avais raison.

Ensuite, pendant deux kilomètres, nous nous efforçons d’atteindre un tronçon de route où les Israéliens ne nous encerclent plus. Nous luttons. J’ai mal au dos, j’ai des courbatures aux épaules et aux bras, mais nous sommes soulagés de marcher de nouveau sur une route normale. C’est la partie la plus difficile. Bien qu’on ne nous dise plus où regarder, je lance mes propres ordres, stricts, à Yasser. « Ne regarde pas, lui dis-je. Ne regarde pas. »

Éparpillés au hasard, des deux côtés de la route, il y a des dizaines et des dizaines de cadavres. Pourrissant. Fondant, semble-t-il, dans le sol. L’odeur est horrible. Une main nous touche depuis la fenêtre d’une voiture brûlée, comme si elle me demandait quelque chose à moi en particulier. Des corps sans tête par ici… Des têtes tranchées par là… « Ne regarde pas, dis-je de nouveau à Yasser. Continue de marcher, fils. »

Nous marchons encore un kilomètre, et nous arrivons à un endroit où des charrettes tirées par des ânes sont rassemblées pour emmener les gens plus loin, où des taxis et d’autres voitures attendent. J’ai du mal à trouver quelqu’un prêt à nous emmener à l’hôpital européen [où est hospitalisée sa nièce, Wissam] sur la route orientale reliant Rafah à Khan Younès. Le chauffeur d’un camion surchargé accepte finalement de nous prendre. Nous soulevons le fauteuil roulant à l’arrière du véhicule et le coinçons dans un coin. Mohammed et Yasser le tiennent fermement tout au long du voyage. Nous sommes une quarantaine à bord du véhicule.

Je n’ose imaginer ce à quoi nous devons ressembler : des réfugiés de Gaza, agrippés à un camion qui se balance, tenant un fauteuil roulant comme si leur vie en dépendait.

Hier, au premier jour de la trêve, de nombreuses personnes ont emprunté la route Salah Al-Din, dans l’espoir de rentrer chez elles à pied, dans le Nord. L’armée israélienne les en a évidemment empêchées. Deux personnes ont été abattues. Toutes les routes ont été bloquées. Les gens ne sont autorisés à circuler qu’en direction du sud, et non dans l’autre sens.

A Rafah, j’ai vu certains de ceux qui prévoyaient de revenir chez eux. Ils ont emballé leurs affaires et ont commencé à marcher peu après l’aube. Le cessez-le-feu a débuté à 7 heures, et à 7 h 15 la route Salah Al-Din était déjà bondée. Certaines personnes déplacées, qui sont restées dans la ville de Gaza et dans le nord du territoire, ont tenté de rentrer chez elles, principalement dans l’extrême nord et l’extrême ouest de la bande. L’armée leur a tiré dessus. Des dizaines de personnes ont été tuées. Elles souhaitaient seulement voir si elles avaient encore une maison. Elles ont été tuées parce qu’elles voulaient savoir.

Certains ont réussi à trouver des chemins discrets pour remonter vers le nord, hors de la vue des soldats. C’est une tentative risquée, mais quelle partie de notre existence n’est pas risquée ? D’autres ont pris des photos et enregistré des vidéos. Les images les plus choquantes sont celles de cadavres jetés dans les rues sans autre forme de procès. Des corps décapités, des bras et des jambes en moins, des corps dévorés par les chiens. La ville ressemble à une morgue surréaliste à ciel ouvert, ou à une scène de crime. Une mère est revenue dans son quartier pour trouver les corps de ses enfants. Elle ne pouvait croire qu’après quatre semaines sans nouvelles d’eux ils soient encore en vie. Il aurait fallu un miracle. Et, dans cette guerre, il n’y a pas de miracle.

Tout le monde se pose des questions auxquelles personne n’a de réponse. A quoi ressemblera Gaza lorsque la dernière balle sera tirée (et quand) ? Quelle partie de la bande de Gaza récupérerons-nous ? Serons-nous contraints de nous enfoncer dans le désert du Sinaï ? Avec la trêve, nous avons le temps de penser à l’avenir, mais il est parfois trop difficile de l’envisager.

Pour moi, la question la plus urgente est celle de l’état de l’immeuble dans lequel je vis, à Jabaliya. J’ai essayé de passer quelques coups de fil à des personnes qui pourraient encore être dans mon quartier. Mais personne n’a décroché. Puis mon fils Mostafa m’a envoyé un SMS pour me dire qu’il avait vu une vidéo. « On dirait qu’il est encore debout. La rue principale a été dévastée », dit-il.

Ces derniers temps, je n’ai pas eu de nouvelles de mon père et de sa femme, ni de ma sœur Asmaa et de sa famille. J’ai essayé d’appeler à plusieurs reprises, mais le nord semble être coupé de tout. Il n’y a pas de signal là-bas. Les dernières nouvelles qui nous sont parvenues décrivaient la gravité des attaques avant la trêve. Nous ne pouvons que prier pour qu’ils s’en sortent.

Aujourd’hui, je ressens ce que signifie vraiment être une personne déplacée. Jusqu’à présent, dans le Nord, la situation était plus dangereuse, ma vie était menacée à chaque instant, j’ai vu la mort de près à de nombreuses reprises… Mais, au moins, j’étais dans ma hara – mon quartier, mon territoire -, profitant des avantages d’être un local, faisant partie de la communauté, connaissant tous les petits détails du camp et de la ville, les zones dangereuses, en sachant comment les éviter. S’il me manquait une miche de pain, je savais que de nombreuses personnes m’en offriraient une. Si je n’avais pas d’endroit où dormir, de nombreuses familles m’ouvriraient leur porte.

A Rafah, j’aperçois l’enseigne du centre culturel Mutaheeden. C’est tellement étrange de le voir. Il y a deux mois à peine, j’étais ici pour participer à un atelier d’écriture créative pour jeunes auteurs. Etait-ce dans cette vie ? Je ferme les yeux et j’essaie de faire abstraction du temps qui s’est écoulé. J’essaie de faire abstraction de tout ce que j’ai vu et entendu depuis, de toutes ces horreurs. J’entends de nouveau les mots prononcés ce jour-là – les discours de Hatim, le directeur du centre, et de la jeune autrice Samah, l’animatrice de l’atelier. J’entends de nouveau leurs mots très clairement…

La guerre est de retour. Aucun miracle n’est venu nous sauver. La trêve, en fin de compte, n’était que cela : une pause. Et ce qui revient avec la reprise des hostilités, ce n’est pas tant la peur de la mort que la peur de l’inconnu.

Ne pas savoir ce qui m’attend, ne pas pouvoir prédire les conséquences d’un événement sur un autre, ne pas pouvoir suivre l’étrange logique illogique de la guerre. Vivre une guerre, c’est comme devoir renouveler chaque jour son contrat avec la vie. Vous signez un nouveau contrat chaque matin et vous vivez selon ses termes et ses conditions jusqu’à la fin de la journée. Ensuite, vous priez pour que la nuit ne le résilie pas.

La maison de ma famille a été détruite la nuit dernière, lorsque les missiles d’un F-16 l’ont frappée avec six autres demeures. Heureusement, il n’y avait personne à l’intérieur. Tout le monde était parti quelques heures auparavant. La maison est située près de la route de Jaffa, où les réfugiés de Jaffa ont installé leur premier camp en 1948. La maison où je suis né et où j’ai grandi a été rasée. L’endroit où j’ai fait mes premiers pas, où j’ai appris ma première lettre, où j’ai écrit ma première ligne. La maison où Hanna et moi avons fondé une famille.

Lorsque j’ai quitté cet endroit il y a dix jours, je n’aurais jamais imaginé que c’était la dernière fois que je le voyais. Je pensais que je reverrais l’escalier en bois, les photos de mon diplôme, la photo encadrée de mon défunt frère Naeem, accrochée au mur pendant toute la durée de son incarcération, et depuis sa mort.

Mon père n’a plus d’endroit où dormir. Aujourd’hui, comme des milliers d’autres habitants de Gaza, il n’a nulle part où aller. Il m’a appelé à 6 h 30 ce matin. Il m’a dit : « La maison a disparu. » Rien d’autre. Sa voix tremblait, et c’est comme si je pouvais voir les larmes couler de ses yeux. Aujourd’hui, un homme de 74 ans est sans abri pour la seule raison que quelqu’un a pris la décision de le faire souffrir.

J’appelle ma sœur Asmaa. Quand on entend la tonalité du téléphone que l’on appelle, c’est toujours un grand soulagement, car les appareils sont généralement détruits lorsque leurs propriétaires sont ensevelis sous les décombres. Si son téléphone fonctionne encore, c’est peut-être qu’elle est en vie. A ma troisième tentative, elle décroche. « Bonjour. » Ce mot est tout ce dont j’ai besoin. Je peux respirer. Elle poursuit en décrivant les horreurs de la nuit précédente, la série interminable d’explosions. Elle voyait l’immeuble des voisins en feu et n’arrivait pas à déterminer de quel côté de la maison les missiles atterrissaient, tant ils étaient proches. Ce n’est que lorsque le premier rayon de l’aube s’est faufilé à travers une fenêtre brisée qu’elle a compris qu’elle avait survécu. « Je ne suis pas sûre de voir une autre aube, Atef », me dit-elle.

En quittant mon bureau de Ramallah [Cisjordanie], cet après-midi du 5 octobre, pour un court voyage de travail à Gaza, je n’aurais jamais pensé que j’y resterais coincé pendant près de trois mois, au milieu de la guerre la plus longue et la plus dévastatrice de ma vie.

Dans les semaines qui ont suivi, j’ai perdu des membres de ma famille, j’ai perdu de bons amis, mes souvenirs les plus chers, ma maison familiale. Je ne savais pas que j’allais perdre mon quartier et mon camp bien-aimé, Jabaliya. Je n’aurais jamais pensé que je serais obligé de refaire le voyage de ma grand-mère, Aisha, et de comprendre enfin chaque mot qu’elle prononçait à propos de son douloureux exode de Jaffa à Gaza, en 1948.

J’ai dit à Bilal Jadallah [journaliste palestinien, directeur de l’organisation non gouvernementale Press House-Palestine, mort dans le bombardement de sa maison le 18 novembre] que, si je publiais un jour ce journal sous forme de livre, je le lui dédierais. Je lui avais promis de dédicacer l’édition arabe dans sa maison de la presse bien- aimée. Je me souviens très bien de cette dernière conversation. Il était assis en face de moi, dans le jardin, et semblait surtout préoccupé par le chat que son voisin avait laissé seul sur le toit de sa demeure. Bilal devait rentrer tôt chez lui, disait-il, pour pouvoir jeter de la nourriture au chat de son propre toit. Il ne pouvait pas le faire de nuit, car le drone israélien le repérerait. Et la vue de quelqu’un sortant sur son toit pour lancer quelque chose déclencherait une frappe. Désormais, Bilal est mort.

Lorsque je repense à ce que j’ai vécu au cours des soixante-dix derniers jours, je me demande comment j’ai pu survivre. J’aurais pu me trouver chez ma belle-sœur Huda lorsque les bombardements l’ont tuée, ainsi que son mari et leurs deux garçons, et qu’ils ont mutilé sa fille. J’aurais pu être avec Bilal, car nous avions prévu de nous déplacer ensemble et d’être assassinés ensemble. J’aurais pu me trouver dans une centaine d’endroits qui ont été attaqués. Je me souviens qu’à la fin de la guerre de 2014 (que j’ai également relatée), lorsque la « paix » a été déclarée, un journaliste m’a demandé : « Qui a gagné ? » J’ai répondu à l’époque : « J’ai gagné. » J’avais survécu, n’est-ce pas ? Je ne suis pas sûr que ma réponse sera la même à la fin de cette guerre.

En repensant à ce journal – même s’il n’est pas encore terminé et que je vis toujours dans une tente à Rafah –, je me surprends à ne pas vouloir me souvenir de tout cela. Je veux seulement me souvenir de ce qu’était la vie avant la guerre. Je ne veux pas me rappeler que tant de personnes qui m’étaient proches ont été anéanties. Je veux les garder avec moi, faire comme si elles étaient toujours là.

Ce n’était pas censé être un journal lorsque je l’ai commencé. Je voulais qu’il y ait une chronique des événements au cas où je mourrais. J’ai senti la présence de la mort à plusieurs reprises. Je la sentais rôder derrière moi, au-dessus de mon épaule, et j’écrivais pour la repousser, pour la défier, voire la vaincre, et, à défaut d’autre chose, pour me changer les idées. Alors que la guerre se poursuit, je ne peux penser qu’à survivre. Je ne peux pas faire mon deuil. Mon chagrin attendra. Ce n’est pas le moment de penser à tout cela. Mais, dans ce texte, je peux voir tous ceux que j’ai aimés et perdus, et je peux continuer à leur parler. Ils sont toujours avec moi.

(Traduit de l’anglais et de l’arabe par Madjid Zerrouky)