Plus de mille Palestiniens ont été tués en deux ans en Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967. Jamais, en près de vingt ans, l’ONU n’avait enregistré autant d’attaques de colons israéliens qu’au mois d’octobre. Reportage au sud de Naplouse.

Beita (Cisjordanie).– Une brume matinale s’accroche encore aux collines tapissées d’oliviers des alentours de Beita, dans le nord de la Cisjordanie, vestige des premières pluies d’automne. L’entrée de la ville palestinienne, l’une des plus importantes des environs de Naplouse avec un peu plus de 13 000 habitant·es, est fermée d’une large barrière jaune de l’armée israélienne. Les voitures passent au compte-goutte par une mince ouverture sur le côté, entre le plot de béton et un mur. Des habitants organisent la circulation : cinq véhicules dans un sens, puis cinq dans l’autre. Les bus et les camions sont contraints à un long détour pour rentrer dans la ville.

Ce samedi de novembre, une longue file d’habitant·es patientent sous le préau d’une des écoles primaires de la ville, assis·es sur des chaises d’école, guettant l’arrivée de médecins palestiniens et israéliens de la clinique mobile de l’ONG Médecins pour les droits humains Israël (PHRI), qui offre des consultations gratuites dans les zones isolées de Cisjordanie, deux jours par semaine.

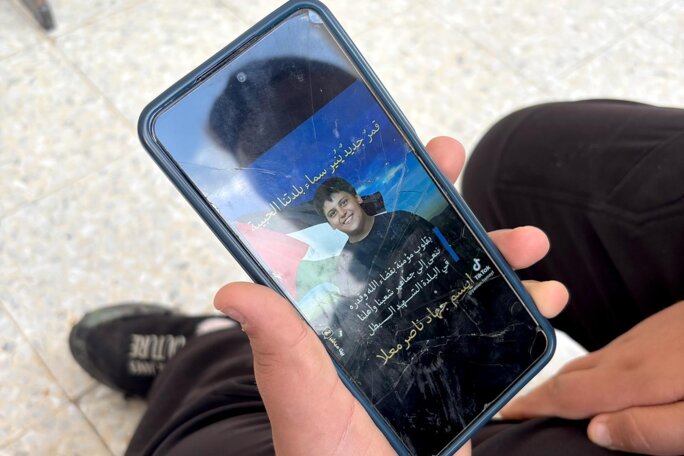

Ezzedine Hamayel, cheveux coupés court qui tirent sur le roux, s’approche timidement, les mains dans les poches de son gilet sans manches molletonné, l’air un peu perdu. Il y a quelques jours, cet enfant de 14 ans a enterré son cousin et ami Ayssam Mualla. Ils avaient le même âge, ils étaient ensemble quand Ayssam a été blessé, le 10 octobre, alors qu’ils récoltaient des olives dans leurs champs, sur les flancs du mont Qamas, l’une des collines de la ville. Selon des témoins, le groupe a été d’abord attaqué par des colons israéliens.

« L’armée est arrivée et ils ont commencé à balancer des gaz lacrymogènes », rapporte Ezzedine, ses grands yeux noisette aux longs cils fixés sur le mur en face de lui. Sous l’effet du gaz, Ayssam s’est écroulé : son cœur s’est arrêté. Il a été pris en charge par les secours et transféré dans un hôpital de Naplouse où il est décédé le 11 novembre. « On est tous tristes et en colère, dit son cousin dans un débit rapide. La situation n’est pas bonne à Beita. On n’est pas en sécurité. L’armée débarque tout le temps. Ils balancent des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes, tirent à balles réelles. Ils terrorisent les gens. »

« Organisés en milices »

Entre le 7 octobre 2023 et le 3 novembre 2025, 1 012 Palestinien·nes dont au moins 215 mineur·es ont été tué·es par des colons ou soldats israéliens en Cisjordanie, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). La mère d’Ezzedine montre une photo de son neveu, Ayssam, son visage rond éclairé d’un large sourire. « Il était tout le temps jovial, lâche la Palestinienne de 48 ans que tous appellent ici Oum Jamil, la mère de Jamil, en référence à son fils aîné. Ici, la guerre n’est pas finie. »

À Gaza, le cessez-le-feu imposé par le président états-unien Donald Trump est entré en vigueur le 10 octobre. Depuis, 266 Palestinien·nes et trois soldats israéliens sont morts dans l’étroite bande de sable assiégée. En Cisjordanie, rien qu’au mois d’octobre, en pleine saison de récolte des olives, 264 attaques de colons ont été enregistrées, un record depuis que l’ONU a commencé à les recenser, en 2006. Le 8 novembre, dans les environs de Beita, un groupe de colons a ainsi attaqué des Palestinien·nes, activistes et journalistes, frappant notamment violemment Raneen Sawafta, photographe de Reuters, et l’officier de sécurité qui l’accompagnait.

Yanal Dweikat, lui, était posté avec d’autres secouristes du Croissant-Rouge sur le côté, prêt à intervenir en cas d’attaque. Il raconte que plusieurs dizaines de colons les ont encerclé·es, se cachant dans les oliviers. « Ils ont commencé à nous frapper avec des bâtons et des pierres, ils m’ont ouvert le crâne », explique le Palestinien de 19 ans, le visage glabre à l’exception d’un léger duvet au-dessus des lèvres, sa tête de grand gamin enserrée dans un bandage blanc. À l’hôpital, il a été recousu de huit points de suture, affirme-t-il. Il est en arrêt pour deux semaines.

Peu importe l’étendue des crimes de l’occupation, personne ne leur demande de compte, personne ne défend les occupés. – Baker Bani Shamsa, technicien de laboratoire et secouriste

Baker Bani Shamsa pointe le doigt vers l’une des collines de la ville ; au sommet, deux structures noires se détachent, à côté d’un grand réservoir d’eau en plastique blanc. L’avant-poste de colonisation a été érigé au début de l’été, affirme le technicien de laboratoire palestinien de 27 ans, par des « jeunes des collines », ces adolescents et jeunes adultes israéliens ultranationalistes et violents qui s’établissent sur les hauteurs de Cisjordanie d’où ils lancent des attaques pour pousser les Palestinien·nes à fuir leurs terres. Depuis, Beita vit en quelque sorte sous leur joug, dans la peur.

La bruine s’est remise à tomber, une brise froide enveloppe la cour. Baker Bani Shamsa rentre sa main ornée d’une chevalière dans son sweat-shirt à capuche noir et sort sa carte de soignant. Elle ne lui a servi à rien, affirme-t-il, quand il a été mis en joue par des colons « habillés en militaires » qui avaient monté un barrage routier sauvage alors qu’il se rendait au travail. « Ils sont organisés comme des milices, juge-t-il. Les soldats [israéliens] assurent leur protection et les aident à attaquer. Le monde ne fait rien. Peu importe l’étendue des crimes de l’occupation, personne ne leur demande de compte, personne ne défend les occupés. » Et de conclure : « Ces attaques nous atteignent physiquement mais surtout elles visent à nous détruire psychologiquement, en semant la terreur. On est brisés. »

Seuls face aux colons

Tous à Beita ont des histoires d’attaques de colons à raconter. Jusqu’au maire, Mahmoud Barham, 53 ans, le bras et la jambe fracturés après un assaut d’une « trentaine de colons, en zone B », sous contrôle palestinien, le 24 septembre. Il marche avec une canne en bois à la rencontre des médecins de PHRI. « Plus d’une centaine de personnes ont été blessées », à Beita, explique cet ancien journaliste de l’agence de presse palestinienne Maan. Pendant la guerre à Gaza, poursuit l’élu, « on voyait plus l’armée que les colons ». Mais depuis le cessez-le-feu, les colons sont revenus en force, juge-t-il, ils sont bien mieux organisés qu’avant, « très bien entraînés, ça se voit » et surtout très bien armés.

Salah Haj Yahya, qui dirige la clinique mobile de PHRI, dénonce la complicité du gouvernement israélien, avec l’assentiment de la communauté internationale mais aussi l’inaction de l’Autorité palestinienne (AP). « On a besoin de changement, on entend des condamnations, des menaces, des dénonciations de l’AP mais ça ne suffit pas, assène-t-il. La douleur et la souffrance sont immenses. »

Le 17 novembre, après l’évacuation d’un avant-poste de colonisation par le gouvernement israélien, des colons se sont attaqués au village d’al-Jaba’a dans le sud de la Cisjordanie. Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a dénoncé les violences mais les a attribuées à « une poignée d’extrémistes » qui « ne représentent pas les colons en Judée-Samarie », le terme biblique sous lequel les Israélien·nes désignent la Cisjordanie occupée. Les Palestinien·nes savent bien que cette violence des colons sert une politique d’État de prédation de leurs terres. L’organisation israélienne Yesh Din a démontré qu’entre 2005 et 2024, plus de 90 % des enquêtes pour des infractions commises par des Israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie s’étaient conclues sans inculpation.

À la croisée de l’entrée de Naplouse, au nord, et de la route qui mène à la vallée du Jourdain, à l’est, Beita se déploie dans une vallée et les collines alentour, entourée de terres agricoles qui appartiennent aux habitant·es. Certaines des maisons sur les hauteurs ont des airs de palace. La commune a une réputation de résistante : « Depuis qu’Israël a occupé le territoire palestinien en 1967, peut-on lire dans un rapport de l’ONG palestinienne Al Haq de 2022, Beita est devenue connue comme une zone qu’on ne peut coloniser. » Pendant la première Intifada, elle est largement prise pour cible et même assiégée pendant plusieurs jours en avril 1988, après la mort d’une Israélienne de 15 ans, tuée par un colon qui a également abattu deux Palestiniens de Beita.

La ville s’est à nouveau illustrée comme un modèle de résistance populaire en 2021, organisant des manifestations quotidiennes, largement pacifiques, contre l’établissement d’une colonie sur le mont Sabih, l’une des collines dont les terres appartiennent à Beita et deux villages palestiniens alentour. En un an, huit Palestiniens ont été tués par les soldats israéliens lors de ces rassemblements, des dizaines d’autres arrêtés.

Après plusieurs tentatives infructueuses, une cinquantaine de familles avaient profité de la guerre à Gaza, en mai 2021, pour s’installer sur ce lieu stratégique, avec l’appui du mouvement de colonisation Nahala. Le gouvernement israélien de l’époque avait fini par les déloger deux mois plus tard pour installer l’armée ; les habitant·es palestinien·nes n’ont jamais récupéré l’accès à leurs terres. Depuis 2023, les colons sont revenus. Les manifestations, elles, continuent. En septembre 2024, Aysenur Ezgi Eygi, citoyenne américo-turque de 26 ans, a été tuée d’une balle à la tête alors qu’elle participait à l’un de ces rassemblements pacifique. L’armée israélienne a reconnu avoir ouvert le feu.

L’horreur des prisons

Dans l’une des salles de classe de l’école de Beita, Ahmed Samaha plaisante avec deux de ses collègues. Les trois médecins généralistes bénévoles pour PHRI, installés à des petits bureaux, ont ausculté presque 150 patient·es en deux heures – l’immense majorité souffre de maladies chroniques et n’a pas accès aux médicaments de manière régulière. « La situation des gens s’est considérablement dégradée, sur le plan psychologique, sanitaire, en terme de disponibilité des médicaments… », constate le médecin de 29 ans aux traits juvéniles.

Le soignant originaire de Tulkarem, dans le nord-ouest de la Cisjordanie, observe partout une grande précarité économique. Beaucoup de Palestiniens travaillaient en Israël, ils ont perdu leurs revenus car l’État israélien a supprimé quasiment tous les permis après le 7-Octobre. Les salaires de ceux qui travaillent pour l’Autorité palestinienne ne sont pas versés tous les mois. Le stress impacte leur santé. Certains de ses patients souffrent de séquelles physiques, « notamment de maladies de peau », selon lui, après un passage en prison, où de nombreux cas de torture ont été documentés après le 7-Octobre.

Dans la cour, Ibrahim Afidi accompagne Yanal, le jeune secouriste de 19 ans attaqué par les colons. Il veut d’abord témoigner pour son collègue, puis finit par raconter sa propre histoire. Âgé de 26 ans, il a été emprisonné à Ofer, une prison israélienne de Cisjordanie, du 18 octobre 2024 au 16 juin 2025. Il dit avoir perdu plusieurs dizaines de kilos, comme beaucoup d’autres détenus, faute de nourriture suffisante. Secouriste, il a été arrêté en marge d’une des manifestations de Beita où il était posté pour intervenir en cas d’incident et prodiguer les premiers soins. « Deux officiers [israéliens] ont témoigné contre moi, m’accusant de les avoir attaqués », lance-t-il.

Le jeune homme ouvre la bouche : il lui manque une partie de ses molaires. « Ils me les ont arrachées avec une tenaille pendant l’interrogatoire, affirme-t-il. Ils voulaient me faire avouer que j’appartenais à une organisation. Mais j’ai tenu bon. » Mediapartn’a pu vérifier ces accusations de manière indépendante mais un autre soignant palestinien originaire de Gaza avait fait lui aussi état de tortures subies dans le même centre d’interrogation, à Petah Tikva, dans le centre d’Israël, dans un témoignage recueilli par PHRI dans un rapport publié en février.

Ibrahim Afidi n’avait jamais été emprisonné avant. Cinq mois plus tard, il ne s’en est toujours remis physiquement, son corps souffre encore de carences. « On n’avait rien, précise-t-il. On pensait qu’on sortirait uniquement dans un sac funéraire. C’est ça la politique de l’occupation. » Dans un rapport publié le 17 novembre, PHRI dénombrait au moins 98 Palestiniens morts depuis octobre 2023 dans les prisons israéliennes ou dans les centres de détention de l’armée – en moyenne, quatre décès par mois.