Intimidations, arrestations arbitraires, torture et frappes délibérées sont les armes d’Israël contre celles et ceux qui, sur place, sont déterminés à informer. Mediapart a recueilli les témoignages de journalistes visés par les soldats et les autorités.

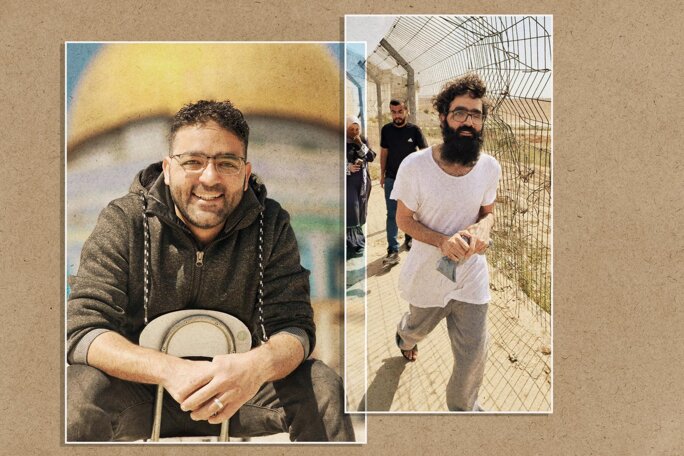

LeLe journaliste palestinien Diaa al-Kahlot couvrait la guerre à Gaza depuis deux mois quand il s’est trouvé menotté, les yeux bandés, au milieu des siens, plus seulement témoin mais victime de la tragédie.

Le 7 décembre 2023, à 7 heures du matin, des dizaines de soldats israéliens encerclent la maison de son père à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Ils ordonnent, par haut-parleurs, aux hommes de tous âges de se déshabiller en gardant leurs sous-vêtements et de descendre dans la rue. Ils sont une dizaine de Palestiniens ensuite entassés dans des camions, direction la base militaire de Zikim. Sur place, Diaa al-Kahlot est jeté sur le sable, forcé de se mettre à genoux et subit plusieurs interrogatoires sur son travail de journaliste, pendant qu’un soldat le frappe.

Il est questionné sur un article qu’il a écrit en 2018 au sujet d’une attaque israélienne sur la ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza. Au cours de l’interrogatoire, les soldats israéliens le cuisinent sur ses relations avec les dirigeants du Hamas. « J’ai répondu que je m’entretenais avec toutes les parties impliquées dans le cadre de mon travail et que je les sollicitais régulièrement pour obtenir des réponses précises sur certains sujets, raconte Diaa al-Kahlot à Mediapart. Ils ont répondu : “Tu es un terroriste, fils de chien”, et ils ont commencé à se moquer de moi et à me tabasser, puis ils m’ont mis du ruban adhésif autour de la bouche parce que je tentais d’argumenter. »

Pendant douze heures, Diaa al-Kahlot est détenu dans le froid, pratiquement nu, sur la plage transformée en chambre d’interrogatoire. Les autorités israéliennes ne retiennent aucune charge contre lui, mais le cauchemar de Diaa al-Kahlot ne s’arrête pas pour autant. Il est ensuite transféré vers le camp militaire de Sde Teiman, le « Guantánamo israélien », où il est détenu durant trente-trois jours.

On lui attribue un numéro de détenu. Sa nourriture consiste essentiellement en de maigres portions de pain rassis. Il est encore interrogé trois fois, toujours sur ses activités journalistiques. « J’ai été soumis quotidiennement à de la torture physique et psychologique. On me menottait vers le haut ou derrière le dos et on me bandait les yeux. Même les heures où je pouvais aller aux toilettes étaient contrôlées. » Comme la plupart des hommes arrêtés ce jour-là, il sera relâché sans avoir jamais rencontré la justice.

Détentions administratives et torture

« Depuis le 7-Octobre, tous les journalistes de Gaza souffrent de coupures d’Internet, de téléphone et d’électricité, retrace celui qui occupait avant la guerre le poste de chef du bureau gazaoui de The New Arab, un média qatari. Obtenir l’une ou l’autre de ces choses devenait extrêmement difficile. Nous travaillions avec les capacités minimales, mais nous travaillions en dépit de tout. »

Après son expérience carcérale, Diaa al-Kahlot a tenté de retourner dans le nord de Gaza pour poursuivre son travail et s’assurer que sa famille allait bien, mais ses espoirs ont vite été douchés par l’ampleur des destructions et l’impossibilité de se déplacer dans l’enclave sans risquer la mort. Il a finalement trouvé refuge au Qatar.

À Gaza, tous les moyens sont bons pour recouvrir les crimes israéliens d’une chape de plomb. Depuis le 7-Octobre, aucun journaliste étranger n’a été autorisé à pénétrer l’enclave, sous blocus médiatique. Et quand les intimidations, les arrestations arbitraires et la torture ne suffisent pas à réduire au silence les journalistes palestiniens, Israël les cible délibérément.

En témoigne un bilan humain effroyable : au moins 130 journalistes ont péri en un an à Gaza, dont une bonne partie alors qu’ils ou elles portaient un gilet identifiant clairement leur profession. Dans l’enclave palestinienne, les journalistes sont fui·es comme la mort, tant ils sont associés dans l’esprit des habitant·es à l’idée d’une fin imminente.

Et la guerre que mène Israël contre la liberté d’informer ne se limite pas à Gaza. En Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ne reculent devant rien pour décourager celles et ceux qui tentent inlassablement de documenter les conséquences des incursions de l’armée dans les villages palestiniens, encore plus fréquentes depuis octobre 2023.

Rien qu’au cours du mois écoulé, les forces de sécurité israéliennes ont fait feu à trois occasions sur des journalistes ou leurs véhicules, alors qu’ils faisaient des reportages sur les opérations militaires et les victimes civiles. Au moins quatre journalistes ont été blessé·es, alors que plusieurs portaient des gilets pare-balles siglés « Press ».

Le sort de Moath Amarneh donne la mesure des méthodes employées par Israël contre la presse. Le 16 octobre 2023, les forces spéciales effectuent une descente dans sa maison, située dans le camp de réfugiés de Dheicheh, à Bethléem. « Ils ont fait exploser la porte d’entrée, alors que mes trois enfants étaient chez nous »,raconte-t-il, encore choqué. Les soldats sont venus pour lui. Il est rapidement menotté puis embarqué pour être présenté à un juge. « J’ai dit aux soldats que j’étais journaliste, et l’un d’eux m’a répondu : “Tu n’es pas journaliste, tu incites à la haine contre l’État d’Israël.” Ils m’insultaient et menaçaient de me violer. »

Ils ont commencé à me battre, et j’ai perdu conscience à cause de la sévérité des coups.

Moath Amarneh, journaliste palestinien

L’acte d’accusation le visant compte seize chefs d’inculpation, tous liés à son travail comme photojournaliste pour Al Jazeera Mubasher et un média local du nom de J-Media. « Le juge a épluché tout ce que j’ai écrit et publié et n’a pas trouvé d’incitation à la haine. Mais le procureur et le responsable de la zone ont dit que nous étions en état de guerre et que pour cette raison, il ne pouvait pas me libérer », témoigne-t-il.

Moath Amarneh est ensuite placé en détention administrative en dépit de la décision du juge de le libérer. Ce régime légal permet précisément à Israël d’incarcérer des personnes sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elles pour une durée de six mois renouvelable.

Moath Amarneh est d’abord détenu cinq jours à Atsion, où il est plusieurs fois fouillé à nu et privé de visites. Il demande à recevoir la prothèse oculaire qu’il utilise depuis qu’il a été éborgné par un tir de l’armée israélienne en 2019. On le lui refuse. Il demande à utiliser les médicaments qu’il a pris avec lui au moment de son arrestation. On le lui refuse aussi.

Il est ensuite déplacé dans la prison de Majedo, où il est plusieurs fois battu. Un jour, trois soldats le sortent de sa cellule pour l’emmener prendre sa photo de détenu. « Ils ont commencé à me battre, et j’ai perdu conscience à cause de la sévérité des coups. Les soldats pensaient que je simulais, mais comme je ne me réveillais pas, le chef de la prison m’a emmené dans un coin caché, loin des caméras, car il pensait que j’étais mort. »

Au bout de six mois de détention, Moath Amarneh croit son calvaire terminé. Un juge lui propose de le libérer à condition qu’il renonce à son travail de journaliste. Il accepte. Malgré tout, son enfermement est prolongé pour quatre mois. De retour chez lui, il panse ses plaies et « demande aux journalistes du monde entier d’écrire, de filmer et de publier tout ce qui concerne la Palestine » : « Puisque nous ne sommes pas autorisés à parler ni à écrire, vous êtes désormais notre voix. »

Le cas de Moath Amarneh est loin d’être isolé. Le 9 octobre 2024, le Comité de protection des journalistes (CPJ) a recensé un total de 69 arrestations de journalistes en Cisjordanie, à Gaza et dans la ville de Jérusalem depuis le début de la guerre, dont 43 sont toujours en détention. Interrogé par l’ONG new-yorkaise de défense de la liberté de la presse, l’armée israélienne a déclaré qu’elle « n’arrête pas les journalistes simplement parce qu’ils sont journalistes » et qu’elle détient « des individus soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes ».

« Les autorités israéliennes avaient déjà l’habitude de nous arrêter arbitrairement, de nous tirer dessus ou d’effectuer des descentes dans nos bureaux. Mais depuis le 7-Octobre, l’armée agit avec plus de brutalité », témoigne Shuruq As’ad, secrétaire générale du syndicat des journalistes palestiniens. Elle raconte la difficulté sur le terrain pour elle et ses collègues de se déplacer, du fait des plus de cinq cents checkpoints militaires et des grillages métalliques installés pour séparer les colonies des villages. Et lorsqu’ils parviennent à franchir ces obstacles après plusieurs heures d’attente et d’interrogatoires, ils sont régulièrement ciblés par les colons sur les lieux de reportages.

« Lorsque les colons aperçoivent nos gilets “Press”, ils deviennent très agressifs. Ils nous tapent avec des bâtons, nous menacent de mort si nous remettons les pieds ici et démolissent nos caméras et avec elles les images que nous venons d’enregistrer,rapporte la journaliste. Et les soldats viennent toujours en défense des colons en nous balançant du gaz lacrymogène et en tirant à nos pieds. Parfois, j’ai peur de montrer ma carte de presse ou de porter ma veste. »

« Il est très inquiétant de voir les soldats israéliens en Cisjordanie reproduire le même mépris pour la sécurité des journalistes qu’à Gaza, en violation flagrante du droit international, ont dénoncé des experts de l’ONU. Les médias étrangers continuent de se voir refuser l’accès à Gaza, et maintenant leur sécurité en Cisjordanie est également sérieusement menacée, ce qui entrave gravement leur travail journalistique. »

Au Liban, l’impunité d’Israël fait craindre le pire

Au Liban voisin, l’escalade récente fait craindre aux journalistes du pays de subir le même sort que leurs confrères et consœurs palestinien·nes. D’autant que trois journalistes libanais ont été tués dans le sud du pays dès le début du conflit, il y a un an. Alors que leur statut de journaliste ne pouvait être méconnu de l’armée israélienne.

La mort, le 13 octobre 2023, d’Issam Abdallah, journaliste chevronné, connu et apprécié de tous pour son professionnalisme et travaillant pour l’agence Reuters, a jeté un coup de froid sur la profession. Plusieurs enquêtes de médias indépendants, dont l’AFP et Reuters, ont mis au jour la responsabilité de l’armée israélienne dans le bombardement qui l’a tué et a blessé six reporters. Leurs investigations désignent un obus de char que seule l’armée israélienne possède dans cette région, et prouvent que le groupe de journalistes a été délibérément ciblé.

« Le jour où Issam est mort, plusieurs journalistes qui se dirigeaient vers le sud du Liban ont rebroussé chemin », regrette un peu abattu Zeina Antonios, journaliste à L’Orient-Le Jour, un quotidien francophone libanais. « L’impunité d’Israël, qui cible délibérément ceux qui tentent de raconter de manière impartiale la guerre, est extrêmement décourageante pour les journalistes au Moyen-Orient », déplorait Ayat, collègue et ami d’Issam, juste après sa mort. « Beaucoup de journalistes libanais ne mettent plus les pieds dans le Sud-Liban, tellement la zone est devenue dangereuse. Trop de lignes rouges ont été franchies », dénonce Jonathan Dagher, responsable du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières.

D’autant qu’il n’y a pas que les bombes israéliennes qui tentent de réduire au silence les journalistes libanais. « On peut se faire aussi arrêter par le Hezbollah, donc quand on veut aller dans des zones qu’il contrôle, il faut prévenir, détaille Zeina Antonios. Ils ont peur qu’il y ait des espions. Une psychose s’est installée. »

Elissar Koubeissi accompagne des journalistes pour une ONG internationale. Depuis l’attaque des bipeurs et l’intensification des bombardements israéliens au Liban, elle voit ses confrères et consœurs se démener et travailler d’arrache-pied pour documenter les déplacements de civils et l’état de choc de la population libanaise. Et de plus en plus souvent, les journalistes libanais ne sont pas épargnés par cette actualité tragique. « Certains travaillent dix-huit heures par jour, tout en étant contraints de fuir les zones bombardées avec leur famille, raconte-t-elle. Des journalistes sont témoins de la destruction de leur propre maison et de frappes qui peuvent blesser leur famille, ça nous affecte forcément. »

Elissar Koubeissi cite l’exemple d’une journaliste pigiste déplacée, qui a appris sur la route vers le nord la destruction de sa maison. Ou d’une autre reporter, forcée de quitter avec sa famille sa maison située au sud du Liban. Après vingt-cinq heures de route sans pause, et une fois arrivé à destination, son père est mort d’une crise cardiaque.

Certains journalistes pigistes s’aventurent en reportage sans gilet « Press » et sans casque, car trop chers. Le syndicat alternatif de la presse libanaise auquel Elissar Koubeissi appartient et RSF fournissent une assistance psychologique et ce matériel indispensable, quoique insuffisant. « Les journalistes libanais croient en leur mission d’information, mais sont fatigués et désespèrent du peu de protection des instances internationales. Ils savent qu’un journaliste libanais, parce qu’arabe, n’est pas protégé », déplore Elissar Koubeissi.

Même si le travail de journaliste peut être source d’anxiété, « ça [leur] permet de penser à autre chose, ça [leur] donne un but », veut croire Zeina Antonios.

En Israël aussi, la liberté de la presse est menacée

La presse israélienne d’opposition est sous pression depuis le 7-Octobre. Toute couverture médiatique jugée critique du gouvernement Nétanyahou, ou toute tentative de mettre en lumière le sort des victimes palestiniennes, sont devenues un terrain dangereux pour les journalistes et médias du pays. Rien qu’en octobre 2023, au moins quinze journalistes ont subi des agressions ou des menaces de la part des forces de l’ordre israéliennes ou de citoyens.

Le journaliste Israel Frey a dû évacuer sa maison le 14 octobre, après qu’une foule d’extrême droite l’a menacé devant chez lui, lui reprochant sa compassion pour les victimes des bombardements israéliens à Gaza. Plus récemment, le 5 juin, un homme non identifié a détruit l’entrée vitrée de la rédaction du quotidien Haaretz, très critique de l’action du gouvernement Nétanyahou. Le 2 septembre, au cours d’une manifestation réclamant un cessez-le-feu, deux journalistes de ce journal ont été agressés par des officiers de police. « Ces formes de répression, alimentées par une colère à échelle nationale après l’attaque du 7-Octobre, renforcent un climat d’autocensure chez les professionnels de l’information en Israël », a dénoncé RSF dans un communiqué.

Les journalistes internationaux sont également surveillés de près par les services israéliens du bureau gouvernemental de la presse. Il n’est pas rare que des officiers francophones, qui épluchent les articles publiés en langue française, adressent des mails incendiaires aux médias français pour leur reprocher l’utilisation de certains termes. Dans un mail consulté par Mediapart et adressé à un journal français, un militaire israélien questionne l’emploi de l’expression « troupes d’occupation » et reproche au journaliste de chercher à servir « la cause palestinienne ».