Il y a vingt-cinq ans, le 30 septembre 2000, Mohammed al-Dura mourait dans les bras de son père, tué par des balles israéliennes, derrière un cylindre de béton, à un carrefour de la bande de Gaza. Ce père, Jamal al-Dura, vit toujours dans le camp d’Al-Bureij. Mediapart a pu le joindre et l’écouter.

L’image est mauvaise, le son se hache avant de revenir et puis de repartir, la liaison coupe souvent. Mais les mots et les traits de Jamal al-Dura nous parviennent quand même, depuis le camp d’Al-Bureij, dans la partie centrale de la bande de Gaza. Son visage est long et émacié, ses cheveux gris, sa peau semble un peu jaune. « Je me suis rendu chez des amis pour vous parler, dit-il à Mediapart, le 15 septembre en fin d’après-midi. Chez moi, c’est impossible, j’habite dans les ruines de ma maison, j’ai réussi à y aménager un coin, mais obtenir une liaison internet est impossible. »

Il montre ses cicatrices au bras droit, ses doigts recroquevillés, inutilisables. Il en a aussi à l’aine, mais celles-ci restent dissimulées, par pudeur. « Je ne peux plus prendre mon traitement, il n’y a plus de médicaments dans la bande de Gaza, même pas de paracétamol, reprend-il. J’ai fait toutes les pharmacies, je n’ai pas réussi à dénicher un seul comprimé. »

Ses vieilles blessures le font souffrir depuis un quart de siècle. Elles ne sont pas que physiques. Jamal al-Dura n’en finit pas de pleurer les siens.

Le 30 septembre 2000, la vie de cet ouvrier en bâtiment, alors âgé de 35 ans, bascule dans la tragédie palestinienne. Il en devient une icône, avec son fils Mohammed, cet enfant que son père ne peut pas protéger des balles israéliennes et qui meurt sur ses genoux.

Ce matin-là, Jamal al-Dura quitte le camp de réfugié·es d’Al-Bureij, où il habite, pour aller acheter une voiture d’occasion. Il emmène avec lui son deuxième fils, Mohammed, 12 ans.

La veille, la deuxième Intifada a éclaté à Jérusalem, après l’incursion provocatrice d’Ariel Sharon, alors chef du Likoud, le grand parti de droite, sur l’esplanade des Mosquées, qui abrite la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, troisième lieu saint de l’islam.

Dans la bande de Gaza, le vendredi 29 septembre 2000 est encore calme. Mais ce samedi midi, au checkpoint de Netzarim, qui protège la route menant aux colonies israéliennes (évacuées en 2005) du centre de la bande de Gaza, des manifestants palestiniens commencent à jeter des pierres sur la base militaire israélienne, située face à un poste de police palestinien, comme le prévoient les accords d’Oslo de 1993. Les balles, réelles, pleuvent, comme le raconte le caméraman de France 2, Talal Abou Rahma.

Les images de la terreur

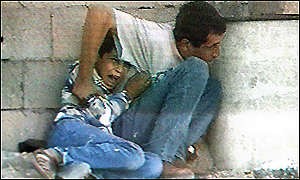

De l’autre côté de la route, un homme et un enfant sont recroquevillés derrière un bloc de béton cylindrique. Ce sont Jamal et Mohammed al-Dura, pris sous le feu. Ils n’ont pas trouvé la voiture qu’ils cherchaient, ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment.

Le caméraman filme la terreur de l’enfant, ses cris, le geste du père qui tente de protéger son fils, de le cacher derrière lui, qui hurle de cesser le feu. Un instant plus tard, Mohammed al-Dura gît inanimé sur les genoux de son père affalé contre le mur, la tête penchée.

Un enfant est mort*, et Mohammed al-Dura vient de devenir un symbole de la lutte et de la souffrance palestiniennes. Son image est reproduite sur des fresques, des affiches, des timbres.

L’armée israélienne reconnaît dans un premier temps que les tirs provenaient de sa base, avant de se rétracter. Pendant des années, une campagne est orchestrée depuis les bureaux de Benyamin Nétanyahou et par des soutiens fervents de l’État hébreu, pour nier jusqu’à la mort de Mohammed al-Dura et la réalité des blessures de Jamal.

Une des cibles en sera Charles Enderlin, à l’époque des faits correspondant de France 2 à Jérusalem, qui monta, commenta et diffusa le reportage le 30 septembre 2000. Accusé d’avoir trafiqué les images, il obtint gain de cause en 2013 au terme d’une très longue procédure.

Aujourd’hui, les enfants sont des squelettes qui cherchent dans les rues de quoi rapporter deux sous à leur famille.

Jamal al-Dura

Vingt-cinq ans plus tard, Jamal al-Dura espère toujours que soient jugés les coupables de la mort de son fils. « Tuer est une décision politique. Le soldat exécute les ordres. Il faut juger les deux », affirme-t-il. Il a entamé des procédures, a dû les abandonner faute de moyens, mais cherche encore aujourd’hui, en pleine guerre génocidaire, dans les ruines de sa maison bombardée, de l’aide pour aller devant une juridiction européenne.

Pendant des années, raconte-t-il encore, il est allé de conférence en conférence, là où on l’invitait, pour parler des souffrances du peuple palestinien et raconter Gaza. Le père blessé portait le cri de l’enfant, et à travers lui, celui de tous ses concitoyen·nes. « Je disais partout, et je le dis encore aujourd’hui, je n’ai rien contre les Israéliens juifs, assure-t-il depuis le camp d’Al-Bureij. Je suis contre l’occupation de mon peuple et le vol de ses terres. »

C’est pour cela qu’il est revenu dans la bande de Gaza, après trois mois de soins intensifs en Jordanie, et après chaque tournée à l’étranger. « C’est mon pays. C’est ma vie. C’est ma terre. Et on ne brade pas sa terre comme ça », affirme-t-il. Et la tombe de Mohammed, qu’il visite souvent, se trouve dans le cimetière du camp d’Al-Bureij.

« Mohammed est une icône depuis le jour de son martyre, et il l’est encore aujourd’hui, parmi les Palestiniens, dans le monde arabe et partout ailleurs, reprend-il. On voit tous les jours des posts un peu partout sur les réseaux sociaux à propos de Mohammed al-Dura. Nous n’avons jamais cessé de parler de lui, et ça nous remontait le moral. »

Le bombardement de l’hôpital Al-Dura

Un hôpital pédiatrique de la bande de Gaza a reçu le nom de l’enfant l’année même de sa mort. L’établissement a été bombardé au phosphore blanc le 13 octobre 2023 et peu après déclaré hors service. Son directeur a été tué dans la frappe de sa maison, avec sa femme et ses deux filles.

Ce fut comme si Mohammed était touché une nouvelle fois. Deux jours plus tard, un bombardement israélien frappe une maison de la famille al-Dura. Jamal perd deux frères, une belle-sœur et sa nièce. « La maison s’est écroulée sur leurs têtes. Nous y sommes allés le lendemain, pour récupérer les dépouilles et nous ne les avons pas trouvées. Ils se sont évaporés », se souvient-il.

Le 18 janvier, encore une frappe israélienne, Jamal pleure un deuxième fils, Ahmed. Il avait 33 ans.

Pendant la période de la deuxième Intifada, on tuait des gens de mon peuple, mais pas par milliers.

Jamal al-Dura

« J’ai perdu quatre-vingt membres de ma famille, dont un fils, encore, déplore-t-il. Le sang de Mohammed n’en finit pas de couler. Pourquoi ? Pourquoi tuent-ils les enfants ? Les médecins ? Les professeurs ? Les secouristes ? Pourquoi visent-ils les boulangeries et les ambulances ? Il ne reste plus rien de la bande de Gaza, plus un arbre, plus un bâti. Aujourd’hui, les enfants sont des squelettes qui cherchent dans les rues de quoi rapporter deux sous à leur famille. J’ai 60 ans et je ne pensais pas voir ça un jour, la famine à Gaza. »

La vie de Jamal al-Dura colle à l’histoire de la tragédie palestinienne. Ses parents ont vécu la Nakba, « catastrophe » en arabe, nom donné à l’exode forcé de 700 000 à 750 000 Palestinien·nes, chassé·es de leurs villes, de leurs villages et de leurs terres par un mélange d’actions militaires des milices juives puis de l’armée du jeune État hébreu, de massacres et de propagande. Le jeune Jamal est retourné avec son père dans leur village de Wadi Hunein, près de Ramleh, il avait 16 ans, il y a vu des ruines.

À l’automne 2023, il a dû quitter son domicile et partir vers le sud, vers Rafah, sur ordre de l’armée israélienne. Il y a vécu sous une tente, jusqu’à son retour dans les décombres de sa maison bombardée à Al-Bureij, à l’occasion du cessez-le-feu de janvier 2025.

« La tente, c’est une vie de cauchemars. L’été, il faut sortir très tôt, à cause de la chaleur, on ne peut pas rester sous la tente. Les mouches, les moustiques, les insectes, c’est très pénible, très humiliant,relate-t-il. L’hiver, la pluie traverse et il fait froid, tout est mouillé et rien ne sèche. Et puis avec le temps, les tentes s’abîment, le tissu craque. C’est une vie sans dignité. »

Ce que vit le peuple de la bande de Gaza dans cette guerre génocidaire, c’est, en pire, la continuation des séquences précédentes.

« Nous avons été expulsés en 1948 et maintenant, ils essaient de nous expulser de Gaza. C’est une scène qui se rejoue aujourd’hui, le même exode, mais avec une violence inouïe, beaucoup plus de violence qu’en 1948. C’est la même méthode, mais en plus criminel,décrit Jamal. Et pendant la période de la deuxième Intifada, on tuait des gens de mon peuple, mais pas par milliers. On n’utilisait pas les armes des missiles, l’aviation. On ne bombardait pas. Ce qui se passe, c’est un génocide. Ça vise n’importe quel Palestinien. Ce n’était pas pareil. Ils détruisent tout maintenant, absolument tout. »

Les fils de Jamal risquent leur vie en allant chercher des colis alimentaires sur le site de la Fondation humanitaire pour Gaza le plus proche. L’un d’eux, 22 ans, se prénomme Mohammed.